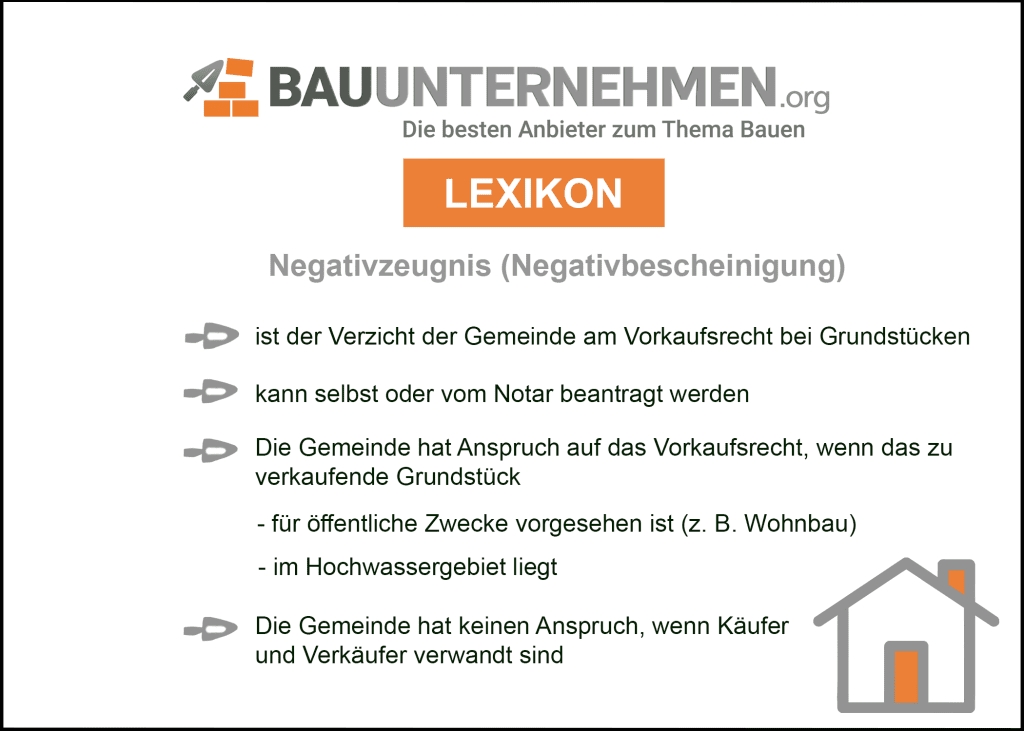

Das Negativzeugnis ist der Verzicht des Vorkaufsrechts einer Gemeinde beim Kauf eines Grundstücks. Diese Bescheinigung muss vom Kaufinteressenten vor Abschluss des Kaufvertrags bei der zuständigen Behörde eingeholt werden.

Was ist ein Negativzeugnis?

Das Negativzeugnis ist im Baugesetzbuch (kurz BauGB) definiert. Dabei handelt es sich um den Verzicht des gesetzlichen Vorkaufsrechts der Gemeinde beim Eigentumswechsel von Grundstücken. Wer ein Grundstück erwerben will, benötigt eine schriftliche Bescheinigung. Diese kann nur von der Behörde ausgestellt werden und bestätigt, dass die Gemeinde

- kein Vorkaufsrecht auf ein Grundstück hat

- oder dieses nicht wahrnimmt.

Rechtsgrundlage sind die Paragraphen 24 bis 28 im BauGB. Im Paragraph 24 ist das allgemeine Vorkaufsrecht geregelt. In Paragraph 28 sind das Verfahren und die Entschädigung erläutert.

Das Negativzeugnis wird oft auch „Negativbescheinigung“ genannt. Letzterer Begriff wird auch im Kontext des Jugendamts verwendet. Dabei wird das Verhältnis von Vater, Mutter und Kind in Fragen des Sorgerechts geklärt.

Wofür wird ein Negativzeugnis der Gemeinde gebraucht?

Durch die gesetzliche Vorlage im BauGB kann die Gemeinde durch einseitige Erklärung an die Stelle des Käufers treten. Die Negativbescheinigung bestätigt dem angehenden Eigentümer also, dass die Gemeinde von ihrem generellen Vorkaufsrecht für ein zu verkaufendes Grundstück keinen Gebrauch macht.

Kaufinteressenten benötigen dieses Dokument für einen reibungslosen Erwerb. Nur durch Vorlage des Negativzeugnisses beim Grundbuchamt kann das Eigentums im Grundbuch umgeschrieben werden. Erst dann ist die Übertragung des Eigentums an den neuen Besitzer rechtskräftig.

Wer kann eine Negativbescheinigung beantragen?

Die Negativbescheinigung können Sie selbst im zuständigen Planungsamt beantragen. Meist übernimmt aber der Notar diese Aufgabe.

Spätestens bei der Kaufhandlung beantragt der beurkundenden Notar oder die beurkundenden Notarin die Negativbescheinigung. Dabei meldet er oder sie im Namen des Käufers oder Verkäufers den Inhalt des Kaufvertrags an die zuständige Stelle. Zudem klärt er oder sie Sie über weitere erforderliche Unterlagen auf.

Hinweis:Eine Nachfrage des Kaufinteressenten vor der Antragstellung im Planungsamt macht durchaus Sinn. So werden unliebsame Überraschungen während oder nach dem Kauf vorgebeugt.

Wann kann die Gemeinde ihr Vorkaufsrecht geltend machen?

Der Gebrauch des Vorkaufsrechts beschneidet die Rechte der Personen im Kaufvertrag und ist deshalb nur in bestimmten Fällen möglich. Das BauGB regelt die Voraussetzungen.

Die Gemeinde kann von ihrem Vorkaufsrecht bei Häusern oder unbebauten Flächen Gebrauch machen (Paragraph 24, Absatz 1) sowie bei Grundstücken,

- die nach dem Bebauungsplan für öffentliche Zwecke vorgesehen sind.

- die in einem förmlich festgelegten Sanierungsgebiet und städtebaulichen Entwicklungsbereich liegen.

- für die nach dem Flächennutzungsplan als Wohnbaufläche vorgesehen sind.

- die im Geltungsbereich einer Satzung zur Sicherung von Durchführungsmaßnahmen des Stadtumbaus fallen.

- zum vorbeugenden Hochwasserschutz, z. B. Waldgebiete oder Gewässerrandstreifen.

Bei der Ausübung des Vorkaufsrechts hat die Verwaltung den Verwendungszweck des Grundstücks anzugeben. Weitere Informationen erhalten Sie im BauGB §24 bis 28.

Wird das gesetzliche Vorkaufsrecht von der Stadt oder Gemeinde ausgeübt, ergeht dem Verkäufer per Erlass eine Verwaltungsakts ein Schreiben. Die Frist hierfür beträgt zwei Monate nach Eingang der Mitteilung über den rechtswirksam, geschlossenen Kaufvertrag. In diesem Fall wird der ursprüngliche Kaufvertrag nicht mit dem Käufer, sondern mit der Gemeinde geschlossen.

Tipp:Der Anspruch für das gemeindliche Vorkaufsrecht gilt nicht, wenn Verkäufer und Käufer in gerade Linie miteinander verwandt sind.

Wie lange ist eine Negativbescheinigung gültig?

Will die Gemeinde von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen, muss sie diese Information der Verkäufer- und Käuferseite sowie dem Notar innerhalb von zwei Monaten in schriftlicher Form mitteilen. Anschließend ist der Anspruch vergolten.

Was kostet die Negativbescheinigung?

Eine einheitliche Antwort ist nicht möglich. Die Höhe der Gebühren für eine Negativbescheinigung wird von der Behörde vor Ort festgelegt und richtet sich nach der kommunalen Gebührensatzung. Bitte erkundigen Sie sich bei der zuständigen Stelle telefonisch oder online.