Nachhaltige Baustoffe, eine kurze Bauzeit, hohe Energieeffizienz und eine behagliche Wohnatmosphäre: Holzhäuser liegen im Trend. In Nordamerika, Kanada und Skandinavien sind Häuser in Holzrahmenbauweise schon lange Standard, in Deutschland finden sie immer mehr Anhänger.

Alles auf einen Blick:

- Häuser in der Holzrahmenbauweise bestehen im Inneren aus einem Holzaufbau. Als Leicht- und Trockenbau stehen sie damit dem traditionellen Massivbau gegenüber.

- Jeder Wandaufbau besteht demnach aus einem Holzrahmen, der zur weiteren Stabilisierung senkrechte Holzständer und waagrechte Balken erhält.

- Besonders vorteilhaft sind die kurze Bauzeit, das wetterunabhängige Bauen und der verhältnismäßig schlanke Wandaufbau mit sehr guter Wärmedämmung. Zudem gelten Holzbauten aufgrund ihres Baustoffs als besonders ökologisch und nachhaltig.

- Durch die hohe Energieeffizienz erreichen solche Häuser in der Regel Niedrigenergiehausstandard. Die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) fördert solche Bauten.

- Nachteile sind dagegen eine kürzere Lebensdauer und ein höherer Wertverlust als bei massiv gebauten Häusern.

- Die Rohbau-Kosten beginnen bei circa 1.250 Euro pro Quadratmeter, nach oben jedoch ohne Grenze.

Holzrahmenbau: Aufbau und Material

Holzrahmenhäuser haben in ihrem Kern ein Gerüst aus Konstruktionsvollholz. Es ist qualitativ hochwertiger als gewöhnliches Bauholz und darf nur aus bestimmten Holzarten hergestellt werden.

Was ist Holzrahmenbau?

Der Holzrahmenbau gehört zum Leichtbau. Der Wandaufbau solcher Gebäude besteht in seinem Kern aus einem tragenden Holzgerüst. Diese Konstruktion aus senkrechten Pfosten und waagrechten Balken wird beidseitig mit Platten beplankt, der Hohlraum dazwischen mit Dämmstoff gefüllt. Die Platten tragen einen Teil der Lasten mit, gehören also ebenfalls zu den tragenden Elementen.

Die Bezeichnung dieser Bauweise bezieht sich ausschließlich auf die Holzkonstruktion im Inneren, nicht auf die optische Erscheinung. Denn anders als oft vermutet, muss ein Haus in Holzrahmenbauweise nicht nach Holzhaus aussehen. Eine Fassade oder innere Wandabschlüsse aus Holz sind also nicht zwingend nötig. Es ist ebenso eine verputze oder mit Klinkersteinen verzierte Fassade möglich.

Der Holzrahmenbau entstammt der Fachwerkbauweise. Das Fachwerk gelangte von Europa nach Nordamerika, hat sich dort zur Holzrahmenbauweise weiterentwickelt und kam schließlich in seiner gereiften Form, sozusagen als Re-Import, zurück nach Europa.

Wie sieht der Aufbau beim Holzrahmenbau aus?

Jede Innen- und Außenwand erhält als Aufbau einen Holzrahmen. Er besteht aus senkrechten, etagenhohen Holzpfosten, den sogenannten Ständern. Diese werden auf eine Schwelle am Boden aufgesetzt. Horizontal verlaufende Balken entlang der Decke (Rähme) schließen die Ständer nach oben ab. Damit die Wände unter der späteren Last nicht zusammenbrechen, verlaufen in jedem Rahmen in gleichmäßigen Abständen zusätzliche, senkrechte Stützen. Der freie Raum dazwischen wird Gefach genannt. Waagrechten Balken im Gefach, die sogenannten Riegel, tragen zur weiteren Stabilisierung bei.

Die Aussteifung erfolgt durch die Beplankung des Gerüsts. Dabei werden Platten aus Holzwerkstoffen oder Gips von beiden Seiten an die Konstruktion angebracht. Die Größe der verwendeten Platten gibt den Abstand zwischen den Ständern, das sogenannte Rastermaß, vor. Üblich sind Abstände von 62,50 oder 83,30 Zentimetern. Türen und Fenster können in beliebigen Größen in die einzelnen Wandelemente integriert werden. Die Aussparungen in den Wänden sind nicht an das Rastermaß gebunden.

Der Hohlraum zwischen den Platten wird zum einen komplett mit Dämmstoffen gefüllt. Zum anderen verlaufen hier auch die Wasserleitungen und Stromkabel.

Wie die Fassade und die Innenwände gestaltet werden, obliegt dem Bauherren allein und hat mit dem Holzrahmenbau nichts mehr zu tun. Denkbar sind zum Beispiel Holzvertäfelungen, Putz, Verblendsteine oder Kombinationen daraus.

Welches Holz eignet sich?

Das Rahmenwerk besteht aus Konstruktionsvollholz (KVH). Zugelassene Holzarten sind Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche und Douglasie.

KVH muss qualitativ höhere Anforderungen erfüllen als übliches Bauholz. So muss unter anderem die Holzfeuchte deutlich unter dem erlaubten Holzfeuchtewert für Bauholz liegen. Das Holz gilt dann als nahezu durchgetrocknet und minimiert die Wahrscheinlichkeit nachträglicher Verformungen. Außerdem zeichnet sich KVH dadurch aus, dass es unter Feuchtigkeits- und Temperatureinfluss nur noch geringfügig quillt oder schwindet und sich daher kaum mehr merklich verändert.

Konstruktionsvollholz gibt es, anders als reguläres Bauholz, in beliebigen Längen, da eine Verlängerung einzelner Balken mittels Keilzinkung möglich ist.

Wie lange hält ein Haus in Holzrahmenbauweise?

Die Lebensdauer von Häusern mit einem Holzgerüst wird von Experten auf 60 bis 80 Jahre geschätzt. Voraussetzung dafür ist, dass das Holz vor dem Verbauen ausreichend trocknen konnte und gegen Schädlinge geschützt ist. Beides wird mit einer professionellen, technischen Trocknung erreicht. Dabei wird dem Holz schnell, kontrolliert und schonend die Feuchtigkeit entzogen. Das bringt gleich mehrere Vorteile:

- Das Holz hat einen, zum Verbauen perfekten Feuchtigkeitsgehalt. Es kommt zu keinen Veränderungen oder Verformungen mehr, die sonst während dem Trocknen typisch sind.

- Das Holz ist nach der Trocknung immun gegen Schädlinge, da diese keinen Nährboden mehr vorfinden.

- Es ist keine chemische Behandlung des Baustoffs Holz mehr notwendig.

Übrigens: Holz hat eine sehr hohe Feuerbeständigkeit und hält großer Hitze verhältnismäßig lange Stand. So dauert es rund eine Stunde, bis ein Holzbalken im Feuer seine Festigkeit verliert.

Welche Dämmung eignet sich?

Um ein Holzhaus zu dämmen, eignen sich feste und lose Dämmstoffe. Während erstere in Form von Bahnen oder Platten eingepasst werden, wird eine lose Dämmung mithilfe einer Einblasmaschine eingebracht.

- Mineralwolle (Steinwolle, Glaswolle)

Sie sind beliebte, feste Dämmstoffe. Sie haben sehr gute Wärmedämmeigenschaften und punkten auch hinsichtlich Brandschutz und Schallschutz. Zudem geht von modernen Mineralwollen keine gesundheitliche Gefahr mehr durch krebserregende Stoffe aus. - Holzfaser

Holzfaser kann sowohl in Form von Dämmplatten als auch loser Einblasdämmung eingesetzt werden. Holzfaser weißt nicht nur eine hervorragende Wärmespeicherkapazität auf, sondern trägt durch seine diffusionsoffene Struktur positiv zu einem gesunden und angenehmen Raumklima bei. - Zellulose

Zellulose wird aus zerfasertem Altpapier gefertigt und in die Hohlräume des Holzrahmens eingeblasen. Bestimmte Zuschlagstoffe im Dämmmaterial verbessern den Brandschutz und schützen gegen Schimmel und Schädlinge. - Flachs

Die Flachspflanze ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Sie wird in Form von Dämmplatten verarbeitet. Als Dämmung zeichnet sie sich durch ihre diffusionsoffene Struktur und ihre Fäulnisresistenz aus. Als ökologisches Produkt eignet sie sich hervorragend für nachhaltiges Bauen. - Perlite

Perlit ist ein geblähtes, aus vulkanischem Glas gewonnenes Dämmstoff-Granulat. Es hat sehr gute Eigenschaften in Bezug auf Brandschutz, bekommt aber erst in Kombination, zum Beispiel mit Polyurethan-Hartschaum, gute kälte- und wärmedämmende Eigenschaften.

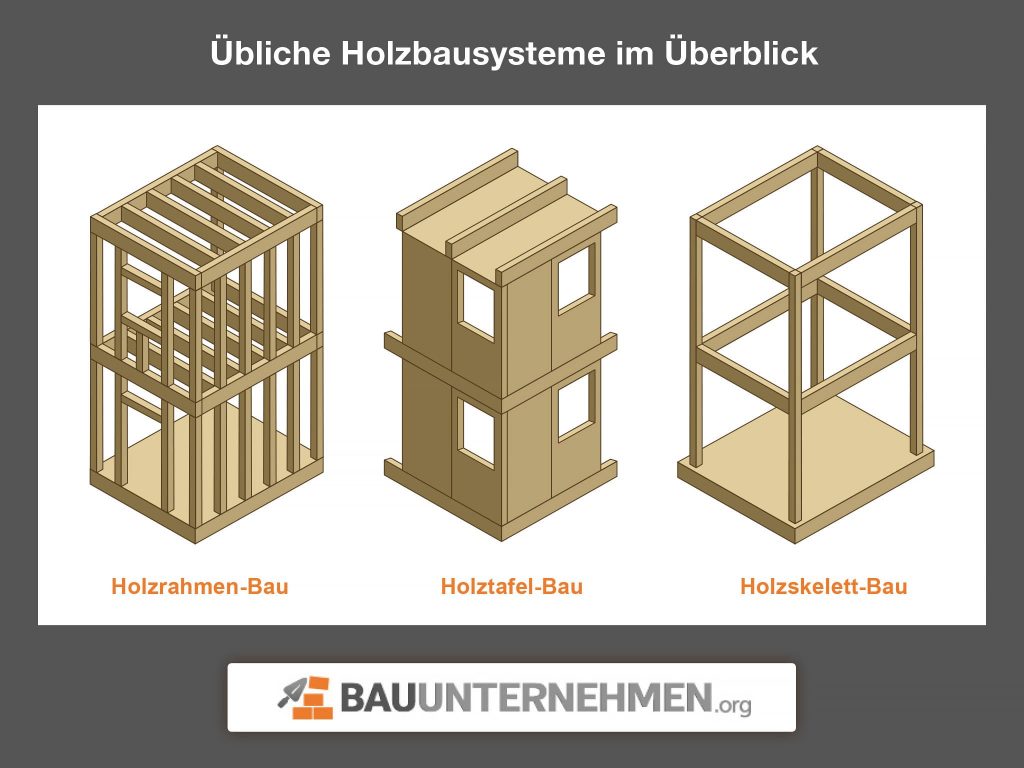

Begriffsabgrenzung: Holztafelbau – Holzskelettbau

Wer sich über Holzbauten informiert, stolpert neben Holzrahmenbau zwangsläufig über Begriffe wie Holzskelettbau, Holztafelbau oder Holzständerbau. Die Unterschiede sind nicht immer sofort verständlich und verwirren oft zusätzlich.

Holztafelbauweise – Holzskelettbauweise: Was ist der Unterschied zum Holzrahmenbau?

Manchmal weisen Gebäude typische Merkmale mehrerer Bauweisen auf oder sie gehen ineinander über. Die Grenzen verlaufen oft fließend.

- Holztafelbauweise

Der Holztafelbau ist eine Sonderform des Holzrahmenbaus. Grundsätzlich ist der Holzaufbau im Kern derselbe. Allerdings werden die einzelnen Elemente der Wände und Decken so weit wie möglich im Werk vorproduziert. Zur Baustelle werden also nicht die rohen Holzbalken geliefert, sondern komplette Wände, die bereits eine vollständige Beplankung haben und gedämmt sind. Auch Türen und Fenster sind bereits eingebaut, Wasserleitungen verlegt und Elektroanschlüsse installiert. Auf der Baustelle werden nur noch die einzelnen Wandelemente miteinander verbunden.Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrades zählt der Holztafelbau zum Fertigbau. - Holzskelettbauweise

Auf den ersten Blick ähnelt das Holzskelett stark dem Holzrahmen. Wer genauer hinsieht, erkennt aber, dass die senkrechten Pfosten in einem deutlich größeren Abstand zueinander und durchgehend vom Erdgeschoss bis zum Dach verlaufen. Stabilität erhält die Konstruktion vor allem durch die horizontalen Balken in den Decken. Das Besondere ist außerdem, dass die Innenwände im Gegensatz zum Holzrahmenbau keine tragende Funktion haben. Wer möchte, kann theoretisch komplett auf Innenwände verzichten. Das prädestiniert diese Bauweise für Galerien, offene Wohnbereiche oder Hallen.Die Holzskelettbauweise ist eng mit dem Fachwerkbau verwandt. Allerdings verläuft das Holzgerüst in der modernen Form nicht ganz so engmaschig wie beim Fachwerk und es kommen oft auch die für Fachwerkhäuser typischen, schrägen Balken nicht vor. - Holzständerbau

Mit Holzständerbau ist umgangssprachlich oft sowohl der Holzrahmenbau als auch der Holzskelettbau gemeint. Selbst Fachleute sind sich nicht einig, zu welcher der beiden Bauweisen nun der Holzständerbau gehört. Der Grund für die Verwirrung liegt nahe: Beide Bauformen weisen die charakteristischen, senkrechten Ständer auf. Allerdings gibt es fachlich doch gewisse Unterschiede. Beispielsweise erhalten Holzrahmen und Holzskelett auf verschiedene Weise Stabilität.Spricht Ihr Architekt vom Holzständerbau, sollten Sie nachfragen, welche Bauweise genau er meint, um Missverständnisse zu vermeiden.

Vorteile und Nachteile

Holzbauten zeichnen sich durch ihre vielen Vorteile gegenüber Massivbauten aus. Das fängt bereits beim größtenteils verwendeten Baustoff an: Holz trägt als nachwachsender Rohstoff zu einer positiven CO2-Bilanz und zum Umweltschutz bei. Und das endet beim wetterunabhängigen und relativ kurzen Bauen.

Was sind die Vorteile?

Wer mit Holz bauen möchte, profitiert von vielen Vorteilen:

- Energiesparend

Holz hat eine ausgezeichnete Wärmedämmung. In Kombination mit dem passenden Dämmstoff, beispielsweise Steinwolle, Holzfaser oder Zellulose, können Sie die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes GEG 2020 deutlich übertreffen. In der Regel erreichen Holzbauten problemlos Niedrigenergiehausniveau. - Nachhaltiges Bauen

Holz ist ein natürlicher, CO2-neutraler, weil nachwachsender Rohstoff. Oft werden regionale Produkte verwendet, die keine langen Transportwege hinter sich haben. - Kurze Bauphase

Häufig findet eine Vorfertigung der Holzrahmenwände im Werk statt. Die Montage der Bauteile auf der Baustelle ist oft innerhalb weniger Tage möglich. Zudem gehören Holzrahmenhäuser zum Trockenbau. Bauherren sparen also viel Zeit, da die Trocknungsphase wegfällt. - Mehr Wohnraum

Vergleicht man die Dicke der Außenwände von Massiv- und Holzhäusern bei gleichem Wärmedurchgangskoeffizient, so kommen Holzhäuser mit deutlich schlankeren Wänden aus. Für die Bewohner bedeutet das, bis zu 10 Prozent mehr Wohnfläche bei den gleichen Außenmaßen. - Wetterunabhängiges Bauen

Da die einzelnen Wandelemente in der Regel im Werk, geschützt vor der Witterung, vorgefertigt werden, sind Bauherren größtenteils unabhängig von der Wetterlage. Oft kommt es vor, dass plötzliche Wetterumschwünge zu Baupausen zwingen und den Zeitplan ordentlich durcheinander bringen. - Günstiges Bauen durch Eigenleistung

Durch den hohen Vorfertigungsgrad steht in der Regel innerhalb weniger Tage ein Ausbauhaus. Holzrahmenhäuser bieten sich geradezu an, dass der Bauherr selbst mit anpacken und Baukosten sparen kann. - Gesundes Raumklima

Holz trägt dazu bei, die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auf einem konstanten Niveau zu halten. Das trägt maßgeblich zu einem für die Bewohner angenehmen und gesunden Raumklima bei.

Was sind die Nachteile?

Häuser in Holzrahmenbauweise sind jedoch keine Alleskönner. Es gibt auch eine besondere Schwachstelle, die Bauherren im Voraus wissen sollten. Zu den Nachteilen von Holzbauten zählen:

- Tragende Innenwände

Nachträgliche Veränderungen am Grundriss sind nur schwer oder gar nicht durchzuführen – zumindest, wenn dafür Innenwände eingerissen oder durchbrochen werden müssten. Denn alle, während der Bauphase errichteten Innenwände gehören zu den Tragenden Bauteilen. - Geringere Lebensdauer

Laut Bauexperten haben Holzhäuser eine geringere Lebensdauer als Massivbauten. Demnach sollte ein Haus in Massivbauweise nach ungefähr 100 Jahren grundlegend saniert werden, ein Haus in Holzrahmenbauweise bereits nach rund 60 Jahren. - Höherer Wertverlust

Holzrahmenhäuser verlieren schneller an Wert als vergleichbare Massivbauten und sind daher als Kapitalanlage ungeeignet.

Kostenfragen

Häuser in Holzrahmenbauweise sind nicht generell günstiger oder teurer als ein Massivbau. Rechnen Sie mit Quadratmeterkosten ab 1.250 Euro aufwärts. Die gute Nachricht: In der Regel erfüllen Holzhäuser die Anforderungen der Förderprogramme der KfW-Bank.

Wie viel kostet es, einen Holzrahmenbau zu bauen?

Für den reinen Rohbau eines Holzrahmenhauses sollten Sie mit Kosten ab 1.250 Euro pro Quadratmeter rechnen. Allerdings sind die Quadratmeterpreise stark von vielen verschiedenen Faktoren wie Wanddicke, Dämmmaterial sowie Größe und Anzahl der Fenster abhängig. Kleine Änderungen haben oft bereits große Auswirkungen auf die Kosten. Mit Sonderwünschen, Spezialanfertigungen und außergewöhnlichen Extras steigt der Preis schnell auf 2.000 Euro und mehr pro Quadratmeter. Je simpler und standardmäßiger Ihre Planung ausfällt, desto günstiger wird es.

Bei deutlich abweichenden Tiefpreisen, beispielsweise 800 Euro pro Quadratmeter, sollten Sie jedoch hellhörig werden. Oft sind so geringe Kosten nur mit qualitativ minderwertigen Baustoffen oder durch einen geringen Leistungsumfang realisierbar.

Gibt es eine Förderung für Holzrahmenbauweise?

Moderne Holzrahmenhäuser erfüllen in der Regel problemlos die Anforderungen Gebäudeenergiegesetzes (GEG). Oft haben sie sogar einen deutlich geringeren Energieverbrauch, als es das GEG vorschreibt. Dann werden sie als KfW-Effizienzhäuser bezeichnet. Das macht sie für Fördermöglichkeiten durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) besonders interessant.

Dieses staatliche Institut unterstützt nachhaltiges Bauen und bietet Bauherren unter bestimmten Voraussetzungen besonders zinsgünstige Kredite und Tilgungszuschüsse an. Tilgungszuschüsse sind keine einmalige Auszahlung, sondern bedeuten, dass ein gewisser Teil des Kredits nicht zurückgezahlt werden muss.

Realistisch sind für Fertighäuser in der Holzrahmenbauweise die Förderprogramme:

- KfW 55

- KfW 40

- KfW 40 plus

Die Zahl steht dabei dafür, wie viel Prozent an Heizenergie ein Effizienzhaus im Vergleich zu einem Standard-Haus pro Jahr verbraucht. Das Referenzhaus entspricht einem KfW 100. Demnach verbraucht beispielsweise ein KfW 55 nur 55 Prozent der Heizenergie, die das Standard-Haus im selben Zeitraum benötigt. Es hat also eine jährliche Energieersparnis von 45 Prozent. Ein KfW 40 hat sogar eine Energieeinsparung von 60 Prozent.

Das KfW 40 plus hat dieselben, energetischen Voraussetzungen wie das KfW 40 und darüber hinaus noch weitere Vorzüge wie einen Stromspeicher, eine Wärmepumpe und eine Solaranlage.

Je nachdem, welchen KfW-Standard Ihr Holzrahmenhaus erreicht, sind Tilgungszuschüsse von 5.000 Euro, 10.000 Euro oder 15.000 Euro möglich.

Fazit

Holzrahmenbau bezeichnet eine besondere Leichtbauweise von Holzhäusern. In ihrem Kern bestehen solche Gebäude aus einem Holzgerüst. Dieses erhält eine Beplankung mit Gipskarton- oder Holzplatten, der Hohlraum dazwischen wird mit Dämmstoffen gefüllt.

Die größten Vorteile von Holzrahmenhäusern sind das ökologische Material Holz, die kurze Bauzeit sowie die ausgezeichnete Wärmedämmung und Energieeffizienz. Denn mit der Kombination aus hölzernem Wandaufbau und Dämmung liegen solche Häuser weit über den Anforderungen des GEG. Bauherren können sich in der Regel interessante Förderungen für Ihr Effizienzhaus bei der KfW sichern. Zudem sind Holzrahmenhäuser in allen möglichen Ausbaustufen erhältlich und eignen sich daher hervorragend für Häuslebauer, die Geld sparen und selbst mit anpacken möchten. Nachteile sind eine kürzere Lebensdauer und ein höherer Wertverlust als bei Massivbauten.

Für den reinen Rohbau sollten Sie Kosten ab 1.250 Euro pro Quadratmeter einkalkulieren. Preise deutlich darunter können auf qualitativ minderwertige Baustoffe oder Arbeiten hindeuten. Höhere Quadratmeterpreise erreichen Sie sehr schnell, wenn Sie von einer einfachen, standardmäßigen Planung abweichen und Sonderwünsche haben.