Im Baurecht ist der Bauherr rechtlich und wirtschaftlich für ein Bauvorhaben verantwortlich.

Zusammenfassende Punkte:

- Der Bauherr ist für das Bauvorhaben rechtlich und wirtschaftlich verantwortlich

- Der Grundstückseigentümer ist nicht automatisch auch der Bauherr

- Der Bauherr hat bauordnungsrechtliche Pflichten und muss die Verkehrssicherungspflicht erfüllen

- Die konkreten Pflichten variieren je nach Bundesland, weshalb sich der Bauherr vorab informieren sollte

- Um den finanziellen Rahmen des Bauvorhabens einhalten zu können, sollten sich Bauherrn entsprechend versichern

Was ist ein Bauherr?

Der Bauherr ist für die Vorbereitung und die Umsetzung eines Bauvorhabens verantwortlich. Er kann die damit verbundenen Tätigkeiten selbst verrichten oder sie von Dritten ausführen lassen. Dabei kann er eine natürliche Person, aber auch eine juristische Person – zum Beispiel eine Personenvereinigung mit gesetzlich anerkannter Rechtsfähigkeit – sein.

Oftmals wird geglaubt, dass der Grundstückseigentümer auch gleichzeitig der Bauherr sein muss. Das ist falsch: Der Bauherr kann auch eine andere natürliche oder juristische Person sein. Voraussetzung ist aber, dass er die Bauberechtigung für das Bauvorhaben besitzen muss.

Bauherr: Aufgaben und Verantwortung

Im Wesentlichen befasst sich der Bauherr mit der Planung, der Ausführung und der Leitung eines Bauvorhabens. Dabei wählt er von den Architekten, über den Bauleiter bis hin zu den Arbeitern die unterschiedlichen Fachkräfte aus und ist für deren Vergütung verantwortlich. Der Bauherr selbst kann ebenfalls eine dieser Rollen einnehmen und beispielsweise neben seinen Aufgaben zusätzlich als Architekt mitwirken.

Er kann zwar einige Tätigkeiten abgeben, muss sich aber dennoch mit vielen Aufgaben beschäftigen. Die konkrete Zielsetzung, die dementsprechende Kontrolle der Zielerreichung, das Abstecken des finanziellen Rahmens und das Treffen von Sicherheitsvorkehrungen auf der Baustelle sind nur ein paar Aufgaben, die er erfüllen muss.

Bauherrn beim Bauantrag

Bevor mit dem Bauvorhaben gestartet werden kann, muss das örtliche Bauamt oder die zuständige Bauaufsichtsbehörde die Pläne baurechtlich prüfen. Für einige Projekte muss ein Bauantrag gestellt werden – die Regelungen sind in der Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt und können demnach je nach Region unterschiedlich ausfallen. Es sollte sich vorab darüber informiert werden, ob der Antrag nötig ist und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Grundsätzlich lässt sich jedoch sagen, dass die Wahrscheinlichkeit einen Bauantrag stellen zu müssen mit wachsender Größe des Projektes steigt.

Den Bauantrag stellt der Bauherr zusammen mit einem sogenannten „Bauvorlageberechtigten“. Dieser ist in vielen Fällen der beauftragte Architekt oder Ingenieur. Er ist für die bautechnischen Faktoren, die der Bauantrag beinhaltet, verantwortlich. Sowohl der Bauherr als auch der “Bauvorlageberechtigte” müssen den Antrag unterschreiben.

Ist der Bauantrag geprüft und liegt die Baugenehmigung vor, gilt diese für drei Jahre. Innerhalb dieses Zeitraums muss der Bau beginnen – andernfalls erlischt die Freigabe.

Bauherrn als Verpflichtete

Bei der Unterzeichnung des Bauantrags kann beispielsweise ein Bauträger die Rolle des Bauherrn einnehmen, um bis zum Verkauf des Grundstücks eine verantwortliche Person vorweisen zu können. Rechtlich ist der Bauträger so lange Bauherr bis er der Behörde mitteilt, dass durch einen Verkauf eine andere Person diese Tätigkeit übernimmt. An dieser Schnittstelle entstehen oftmals Probleme, denn der Käufer – demnach der neue Bauherr -– hat durch den Kaufvertrag beispielsweise ein fertiges Haus erworben. Bis zur Fertigstellung ist er aufgrund des Kaufes Grundeigentümer. Hat die Behörde bei der Antragsstellung Mängel gelistet, die beseitigt werden müssen und übernimmt der Bauträger diese nicht, fallen die Maßnahmen seitens der Behörde auf den Bauherrn zurück. Die Rückerstattung der Kosten, die für die Beseitigung anfallen, müssen die Grundeigentümer dann selbst beim Bauträger durchsetzen.

Baurecht: Was sind die Pflichten eines Bauherrn?

Grundsätzlich können die Pflichten eines Bauherrn in zwei Bereiche aufgeteilt werden: Die Pflichten vor dem Bau und die Verpflichtungen ab dem ersten Spatenstich. Die Verantwortungsbereiche sind in der jeweiligen Landesbauordnung geregelt. Demnach sollten sich Bauherrn bereits vor der Planung informieren, welche Verpflichtungen sie mit dieser Rolle eingehen. Zusätzlich muss der Bauherr die Verkehrssicherungspflicht erfüllen.

Bauordnungsrechtliche Pflichten des Bauherrn

Wie die Bedingung des Bauantrags für die Baugenehmigung sind auch die bauordnungsrechtlichen Pflichten eines Bauherrn in der Landesbauordnung des jeweiligen Bundeslandes festgelegt. Im Grunde haben die meisten Verordnungen die Wahl der Beteiligten wie Architekten und Bauleiter sowie das Einreichen von Anträgen gemeinsam.

Verkehrssicherungspflichten

Sobald das Bauvorhaben startet, treten unzählige Gefahren auf, durch die Schäden entstehen können. Seine Aufgabe ist es, diese potentiellen Unfälle zu vermeiden – er trägt somit die Verkehrssicherungspflicht. Für Schäden von Personen oder Gegenständen auf dem Grundstück beziehungsweise der Baustelle haftet der Bauherr. Die Schilder mit den Informationen, dass die Baustelle nicht betreten werden darf oder dass Eltern für ihre Kinder haften, reichen nicht zur Erfüllung dieser Pflicht.

Diese Aufgabe kann er jedoch auch an ein Unternehmen, den Bauleiter oder andere Beteiligte übertragen. In diesem Fall delegiert der Bauherr zwar die Verkehrssicherungspflicht, trägt aber weiterhin einen Teil der Sorgfaltspflicht. Diese muss vom Bauherrn immer dann erfüllt werden, wenn offensichtlich ist, dass der Verantwortliche – der nun die Verkehrspflicht trägt – seiner Aufgabe nicht nachkommt. Bei größeren Baustellen bietet es sich an, einen weiteren Beteiligten mit der Überwachung der Verkehrssicherungspflicht zu beauftragen.

Rechte von Bauherrn

Neben den vielfältigen Pflichten kann sich der Bauherr auch auf seine Rechte berufen. Im Folgenden werden einige gelistet:

- Er kann auf die Einhaltung verabredeter Termine bestehen

- Bei der Bauabnahme erhält er ein schriftliches Protokoll

- Er kann die Bauabnahme solange verweigern, bis alle angemahnten Mängel beseitigt sind

- Während der Gewährleistung kann er einen Teil der Bausumme zur Sicherheit einbehalten

- Alle Mängel oder Schäden, auf die er hinweist, müssen verbessert werden

- Beauftragt er ein Unternehmen, das die vereinbarten Leistungen nicht wie vereinbart erbringt, hat er einen eventuellen Schadenersatzanspruch

- Das beauftragte Bauunternehmen hat selbst dafür Sorge zu tragen, dass Baumaschinen nicht gestohlen oder zerstört werden

- Kommt es zu einem solchen Fall, haftet der Bauunternehmer selbst

Aufgrund der Vielzahl von Rechten und Pflichten ist es für Bauherrn in jedem Fall sinnvoll, sich während des gesamten Baus rechtlich beraten zu lassen.

Versicherungsschutz: Wie kann sich der Bauherr schützen?

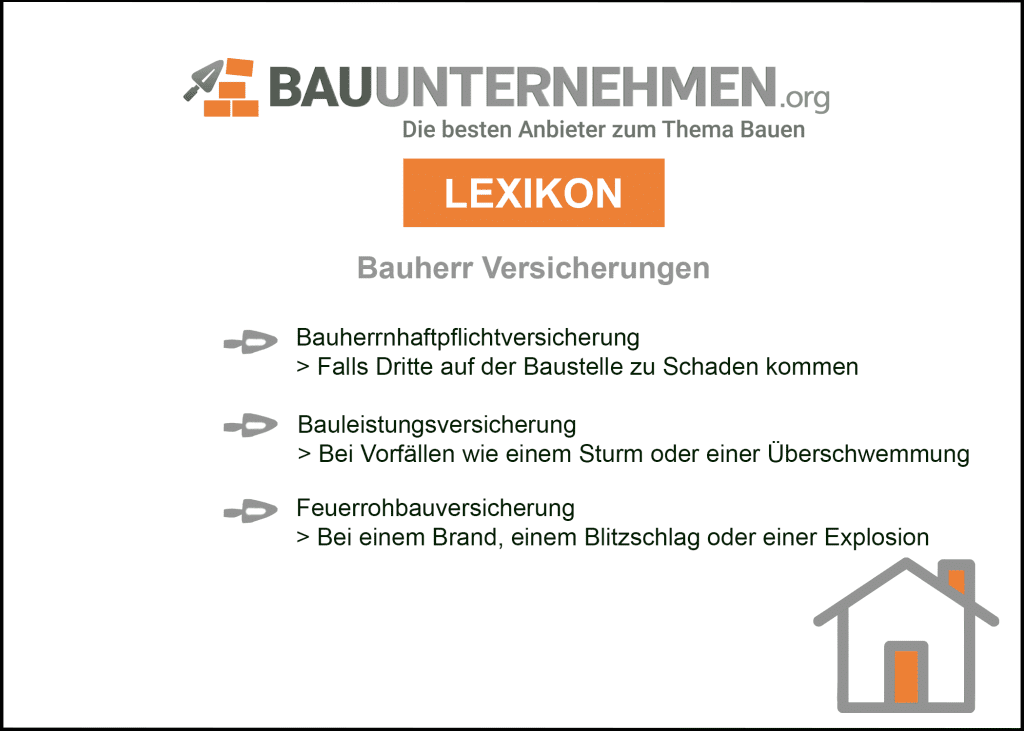

Der Bauherr ist rechtlich und wirtschaftlich für das Bauvorhaben verantwortlich, weshalb er sich entsprechend absichern sollte.

Unbedingt notwendig ist die Bauherrn-Haftpflichtversicherung, die in Kraft tritt, wenn Dritte auf der Baustelle zu Schaden kommen. Ist diese Versicherung nicht vorhanden und jemand verletzt sich vor Ort, können die vom Bauherrn zu zahlenden Beträge in die Millionenhöhe gehen, da er vom Aufenthalt im Krankenhaus über den Verdienstausfall bis hin zu lebenslangen Pflegekosten alle finanziellen Aufwendungen tragen müsste.

Handelt es sich um kleinere Bauvorhaben in Eigenleistung – zum Beispiel den Ausbau eines Dachs – deckt solche Fälle oftmals die Privathaftpflicht ab. Der Bauherr sollte dennoch vorab klären, ob diese Regelung für sein angestrebtes Bauvorhaben und die eigene Versicherung gilt. Ist dies nicht der Fall, muss er eine Bauherrn-Haftpflicht abschließen.

Äußere Einwirkungen, wie ein Sturm oder eine Überschwemmung, können das Bauwerk beschädigen. Um in einer solche Situation abgesichert zu sein, bietet sich eine Bauleistungsversicherung an. Diese Versicherung beinhaltet jedoch keine Schäden, die durch normale Witterungseinflüsse entstehen.

Zudem schützt sie nicht vor Schäden durch Brand, Explosion oder Blitzschlag. Für diese Fälle muss der Bauherr zusätzlich eine Feuerrohbauversicherung abschließen.