Stellen Sie feuchte Wände in Ihrem Zuhause fest, sollten Sie schnell handeln: zuerst den Grund herausfinden und beheben, anschließend die nassen Stellen beseitigen. Je nach Auslöser und Umfang des Wasserschaden bieten sich verschiedene Trocknungsmethoden an.

Alles auf einen Blick:

- Feuchte Wände entstehen durch Baumängel, falsches Lüften, Unwetter oder wasserhaltige Baustoffe während der Bauphase.

- Sie sind ein idealer Nährboden für Schimmelpilze, die als sehr gesundheitsschädlich gelten.

- Für eine technische Trocknung eignen sich spezielle Bautrockner sowie Infrarot- und Mikrowellenstrahlung.

- Die Trocknung selbst kann wenige Tage bis mehrere Monate umfassen.

So entstehen feuchte Wände

Für Feuchtigkeit im Haus gibt es viele verschiedenen Gründe. Sie reichen von schwerwiegenden Baumängeln über Wasserrohrbrüche bis hin zu falschem Lüften oder der natürlichen Nässe eines Neubaus. Allerdings kommen auch starke Gewitter oder plötzliches Hochwasser infrage.

Was sind die Ursachen für feuchte Wände?

Beschädigte Wasserleitungen

Wenn Wasserleitungen kaputt sind, sickert an den undichten Stellen permanent Wasser ins Gemäuer. Anfangs macht sich ein solches Leck oft durch einen nassen Fleck an der Wand bemerkbar. Besonders in der Nähe des Badezimmers oder der Küche sollten Sie an ein undichtes Wasserrohr denken.

Undichtes Dach

Ist das Dach undicht, zum Beispiel durch kaputte Ziegel oder einen Riss in der Folie darunter, kann Regenwasser in den Dachstuhl und bis in die Mauern drücken. Die Bewohner bemerken es oft erst, wenn sich bereits Wasserflecken oder Schimmel an Wänden oder Decken bilden. Dann liegt meist schon ein umfangreicher Wasserschaden im Gemäuer vor.

Defekte Horizontal- und Vertikalabdichtung

Eine intakte Horizontalsperre im Keller oder in der Bodenplatte ist wichtig, um aufsteigende Bodenfeuchte oder drückendes Grundwasser vom Mauerwerk fernzuhalten. Andernfalls zieht das Wasser, womöglich über Jahre, unbemerkt ins Gemäuer ein. Bei Neubauten ist ein solches Problem zur Seltenheit geworden, in Altbauten ist es dagegen häufiger anzutreffen.

Falsches Lüften

Warme Luft enthält Wasserdampf und sollte regelmäßig ausgetauscht werden. Dafür ist nötig, drei bis fünf Mal täglich stoß zu lüften, also die Fenster weit öffnen. Bei gekippten Fenstern ist ein solcher Luftaustausch aber nicht möglich, es kühlt lediglich der Raum aus. Die feuchte Raumluft schlägt sich dann an besonders kühlen Stellen wie im Bereich um das Fenster nieder.

Defekte Abwassersysteme

Ist die Regenrinne am Dach verstopft, kann Regenwasser nicht mehr ablaufen. Im ungünstigsten Fall rinnt das überlaufende Wasser entlang der Fassade hinunter. Durch die ständige Nässe saugt sich die Hauswand ähnlichem einem Schwamm voll.

Wärmebrücken

Wärmebrücken, umgangssprachlich auch Kältebrücken, sind Stellen, an denen die Wärme schneller nach außen transportiert wird als in den angrenzenden Bereichen. Das ist zum Beispiel bei Fenstern oder Rolladenkästen der Fall. Diese Bereiche kühlen zügiger aus als das restliche Zimmer. Die warme, feuchte Raumluft kondensiert an solchen Wärmebrücken, zieht mit der Zeit ins Gemäuer ein und sorgt für nasse Wände.

Unwetter und Überschwemmung

Kommt es zu heftigem Regen, können Überschwemmungen drohen. Auch ein naher Fluss kann durch einen ansteigenden Wasserstand zur Gefahr werden und für Hochwasser sorgen.

Baunässe

NasseWände im Neubau sind nach der Fertigstellung ein natürliches Phänomen und bedeuten nicht, dass gepfuscht wurde. Zum einen kann es in den Rohbau regnen, bevor das Dach gedeckt wurde, zum anderen werden gerade bei Massivhäusern eine Menge wasserhaltige Baustoffe verarbeitet.

Warum entsteht Feuchtigkeit im Neubau?

Handelt es sich nicht um einen reinen Trockenbau, wird während der Bauphase eine Menge Wasser für Mörtel, Beton, Estrich und Putz verbraucht: Grob geschätzt sind zwischen 50 und 100 Liter pro Quadratmeter Wohnfläche nötig – und die müssen auch wieder raus. Während der Trocknungsphase geben die wasserhaltigen Baustoffe einen Großteil ihrer Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Kondensiert diese, schlägt sie sich an Wänden und Fenstern nieder.

Nasse Wände können außerdem unbewusst gefördert werden, wenn sich Bauherren zu schnell im neuen Heim einrichten. Zu frühes Tapezieren, Schränke direkt an den Wänden oder auch große Bilder und Teppiche verhindern, dass das Wasser aus Gemäuer und Estrich vollständig entweichen kann.

Folgen für Bausubstanz und Gesundheit

Feuchtigkeit im Gemäuer ist ein ernst zu nehmendes Problem. Sie schadet sowohl der Bausubstanz, als auch Ihrer Gesundheit.

Welche Folgen haben feuchte Wände für das Haus?

Ein feuchtes Gemäuer führt zu typischen Bildern wie Wasserflecken an den Wänden, grün-schwarzem Schimmelpilz, Salzausblühungen oder gewellten Tapeten. Vor allem leidet das Material darunter: Beton und Mörtel laugen aus und werden porös, Stahl beginnt zu rosten und Holz wird morsch. Außerdem kann sich auf faulem Holz besonders leicht Holzschwamm, ein holzzerstörender Pilz, ansiedeln. Unter all diesen Folgen leidet wiederum die Statik des Gebäudes. Hinzu kommt, dass nasses Dämmmaterial keine Wirkung mehr hat. Die Heizkosten steigen dadurch deutlich an.

Im Gesamten verliert das Haus enorm an Wert. Zudem droht eine kostspielige Sanierung sowie eine professionelle Schimmelbeseitigung.

Welche gesundheitlichen Folgen haben feuchte Wände?

Die gesundheitliche Gefahr bei feuchten Wänden stellen Schimmelpilze dar. Problematisch sind dabei die herumfliegenden Schimmelsporen, die von Menschen eingeatmet werden und sich in der Lunge festsetzen. Gesundheitliche Folgen können Allergien, Atemwegserkrankungen und Herzprobleme sein. Stellen Sie in Ihrem Zuhause feuchte Mauern oder bereits Schimmel fest, sollten Sie besonders gut auf diese Symptome achten:

- Kopfschmerzen

- Müdigkeit

- Husten

- Juckreiz

- entzündete Nasenschleimhäute

- Augenentzündungen

Wohnräume, in denen sich grün-schwarze Flecken an Wänden oder Decke ausbreiten, sollten Sie nicht mehr als Schlaf- oder Aufenthaltsraum nutzen.

Schadensanalyse: Feuchte Wände messen

Hat sich die Feuchtigkeit unbemerkt über einen langen Zeitraum im Gemäuer ausgebreitet, ist es für Laien schwer, den entstandenen Schaden richtig einzuschätzen. In solchen Fällen sollte eine professionelle Analyse durch den Fachmann erfolgen.

Wie kann man nasse Wände messen?

Möchten Sie die Lage dennoch erst einmal selbst einschätzen, bevor Sie einen Fachmann kontaktieren, können Sie sich ein spezielles Feuchtigkeitsmessgerät besorgen. Dieses legen Sie dann direkt an der Wandoberfläche an, ein Bohrloch, wie es eine professionelle Messung erfordert, ist nicht nötig. Günstige Geräte gibt es ab 20 Euro im Handel, allerdings messen diese meist nur wenige Millimeter tief in den Baustoff hinein. Wer etwas mehr Geld ausgibt, erhält für rund 65 Euro Feuchtigkeitsmesser, die bis zu 40 Millimeter tief in verschiedene Materialien messen.

Sie können so zwar potenzielle Wasserschäden lokalisieren und herausfinden, ob die Wand schwach oder stark durchfeuchtet ist. Eine exakte Messung ist damit aber nicht möglich. Bestätigt sich Ihr Verdacht eines Wasserschadens, sollten Sie zügig einen erfahrenen Experten hinzuziehen.

Wie feucht dürfen Wände sein?

Der Wassergehalt in den Wänden wird in Digits gemessen. Das ist keine Einheit, sondern ein Skalenwert. An Referenzwerten können Sie sich orientieren und Feuchtigkeitsschäden in Ihrem Zuhause einschätzen.

Sie sollten auch Vergleichsmessungen an trockenen Stellen vornehmen, um die tatsächliche Feuchtigkeit in Ihren Wänden korrekt einzuschätzen. Ist dies nicht möglich, da beispielsweise der gesamte Keller überflutet war, sollten Sie sich an die Referenzwerte halten, die der Hersteller des Feuchtemessers angibt. Diese liegen bei verschiedenen Messgeräten ungefähr im folgenden Bereich:

| Für Holz | |

|---|---|

| Für Mauerwerk (Keller) | |

| Für Mauerwerk (Wohnraum) | |

| – Trocken |

|

| – Feucht |

|

| – Trocken |

|

| – Feucht |

|

| – Trocken |

|

| – Feucht |

|

Anhand der Werte können Sie sehen, dass ein gewisser Feuchtegrad in der trockenen Wand durchaus normal ist. Absolut trockene Wände gibt es gar nicht. Zudem gibt es Ausgleichsbereiche, zum Beispiel bei Mauerwerken im Keller zwischen 80 und 100 Digits. Hier gelten Wände weder als trocken noch als deutlich feucht. In solchen Fällen bietet sich eine regelmäßige Kontrollmessung an.

So bekommen Sie feuchte Wände wieder trocken

Nicht jede Trocknungsmethode eignet sich für jede Situation und auch die Kosten fallen sehr unterschiedlich aus. Gerade bei größeren Folgeschäden am Mauerwerk oder umfangreichen Trocknungsarbeiten ist schnelle Hilfe wichtig. Dann sollte unbedingt ein Experte die Situation einschätzen und sie zur bestmöglichen Methode beraten.

Nehmen sie die Trockenlegung Ihres Hauses selbst in die Hand, sollten Sie sich professionelle Trocknungsgeräte wie Bautrockner lieber von einem Fachmann aus dem Bereich Bautrocknung mieten, statt ein günstiges, leistungsschwaches Gerät zu kaufen.

Es gilt immer: erst die Ursache beseitigen, dann mit der Bautrocknung beginnen.

Kondensationstrockner: für Neubauten und Hohlräume

Der Kondensationstrockner saugt feuchte Raumluft an und leitet sie über kalte Verdampferrohre. Dort kühlt die Luft ab und überschüssige Feuchtigkeit kondensiert an den Rohren. Die Wassertropfen laufen in einem Auffangbehälter zusammen und die trockene Luft wird wieder an die Umgebung abgegeben. Der Auffangbehälter muss regelmäßig per Hand geleert werden. Da warme Luft mehr Wasserdampf speichert als kalte Luft, arbeiten Kondensationstrockner bei hohen Raumtemperaturen besonders effektiv. Für ein zufriedenstellendes Ergebnis sollten solche Bautrockner über mehrere Tage oder Wochen im Dauerbetrieb laufen. Ideal ist dabei eine Zimmertemperatur zwischen 20 und 25 Grad Celsius.

Der Einsatz von Kondensationstrocknern ist besonders gut geeignet für die Trocknung neu errichteter Gebäude oder Hohlräumen, zum Beispiel in Schächten.

Adsorptionstrockner: für kühle Räume

Adsorptionstrockner funktionieren ähnlichen wie Kondensationstrockner: Die Luft im Raum wird angesaugt und entfeuchtet. Im Unterschied zum Kondenstrockner läuft das kondensierte Wasser dann jedoch nicht in einem Behälter zusammen, sondern über einen Schlauch nach außen.

Diese Form der Bautrocknung eignet sich dann, wenn die Raumtemperatur im niedrigen Bereich bleiben soll, wie zum Beispiel in Kühlräumen.

Infrarottrocknung: für stark durchfeuchtete oder dicke Gemäuer

Bei dieser Methode werden Heizplatten im Abstand von ungefähr 10 Zentimetern zur Wand aufgestellt. Durch intensive Temperaturen wird das Gemäuer solange erwärmt, bis die Feuchtigkeit darin verdunstet. Die nun feuchte Raumluft muss dann entweder durch Lüften nach außen geleitet oder mithilfe eines Kondensationstrockners eingefangen werden.

Bautrocknung mittels Infrarot eignet sich besonders dann, wenn die Wände stark durchfeuchtet sind oder das Gemäuer besonders dick ist. Zudem sind lautlose Infrarotheizungen den Kondenstrocknern vorzuziehen, wenn die Räume während der Trocknung weiter bewohnt werden.

Mikrowellentrocknung: bei Wasserschäden tief im Gemäuer

Bei der Bautrocknung mit Mikrowellenstrahlung werden die Wassermoleküle in den Wänden in Rotation versetzt. Dadurch erwärmen sie sich von selbst, verdampfen und treten so aus den Mauern nach außen. Auch hier sollte zur Luftentfeuchtung zusätzlich ein Bautrockner eingesetzt werden.

Diese Methode der Bautrocknung ist besonders dann Mittel der Wahl, wenn Wasserschäden tief im Gemäuer sitzen, zum Beispiel durch drückendes Grundwasser im Keller.

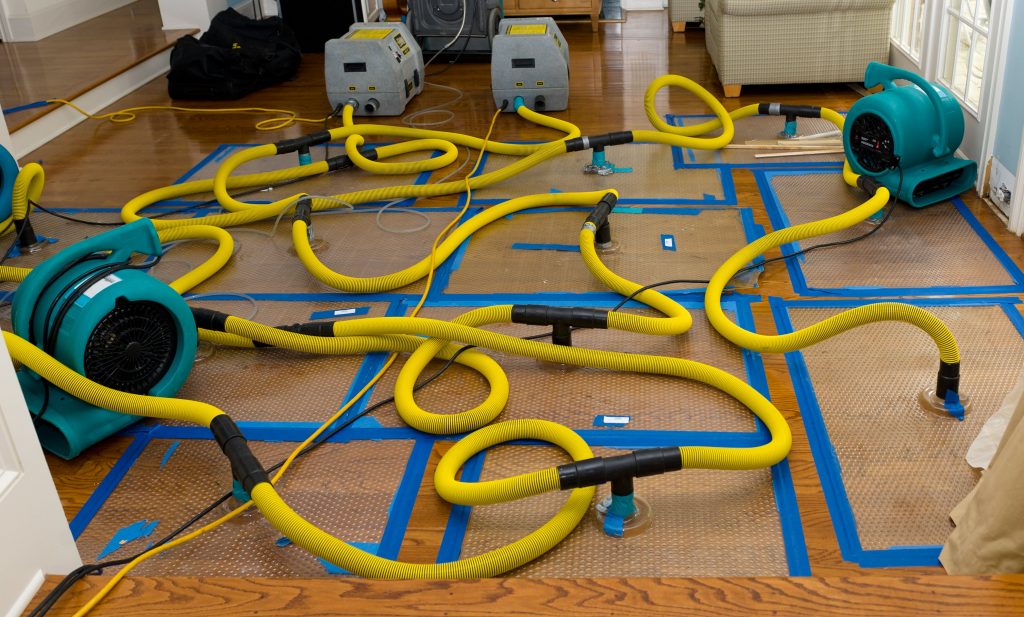

Unter-Estrich-Trocknung: bei überflutetem Fußboden und feuchtem Estrich

Ist Wasser, beispielsweise nach einer Überflutung, bis in den Estrich und die darunter liegende Dämmschicht vorgedrungen, reicht eine Oberflächentrocknung nach dem Abpumpen nicht aus. Mit der Methode der Unter-Estrich-Trocknung erreicht man eine Trocknung der Bausubstanz, ohne dabei Bodenbeläge oder Teile des Estrichs entfernen zu müssen. Dabei werden mehrere kleine Löcher in den Estrich gebohrt. Im Anschluss wird warme Luft unter den Estrich gepresst, die die Feuchtigkeit aufnimmt und über Randstreifen wieder entweicht. Die Restfeuchte im Raum wird mithilfe eines Bautrockners beseitigt – bis zu 80 Liter täglich sind dadurch möglich. Positiver Nebeneffekt: Mauerwände und Zimmerdecken trocknen zeitgleich mit ab.

Spezialfall: Bautrocknung im Neubau

Heutzutage werden Wohnhäuser innerhalb weniger Monate fertig gestellt und bezogen. Eine natürliche Trocknung, wie es früher der Fall war, dauert mittlerweile zu lange und verzögert den Einzugstermin. Bauherren sollten daher auf eine technische Trocknung setzen und mit modernen Geräten nachhelfen. Denn nur dann kann der Innenausbau, wie Malerarbeiten oder Verfliesen, weitergehen.

Wann sollte die Trocknungsphase beginnen?

Idealerweise starten Sie mit der Trocknung Ihres Neubaus, sobald die Innenwände verputzt und der Estrich verlegt und begehbar ist. Da bei diesen beiden Arbeitsschritten am meisten Wasser verbraucht wird, wäre eine frühere Bautrocknung nicht sinnvoll.

Achtung: Sie sollten nicht versuchen, den Estrich durch hohe Temperaturen schneller begehbar zu machen. Der Estrich wird nicht hart, weil das Wasser darin verdunstet, sondern durch chemische Prozesse. In der Regel dürfen Sie den Estrich nach 48 Stunden bereits betreten. Das anschließende Estrichtrocknung kann dann, abhängig von Estrichart und Schichtdicke, wenige Tage bis mehrere Wochen dauern.

Wie einen Neubau am besten trocknen?

Um Neubaufeuchte möglichst schnell loszuwerden, empfiehlt sich die Kombination aus lüften, heizen und der Betrieb von Bautrocknern.

Beim Lüften sollten Sie darauf achten, keine Fenster dauerhaft zu kippen, sondern mehrmals täglich für circa fünf Minuten alle Fenster und Innentüren gleichzeitig zu öffnen. Nur beim Stoßlüften ist ein vollständiger Luftaustausch möglich. Bei schwül-warmem Wetter sollten Sie das Lüften in die Nacht- und frühen Morgenstunden legen.

Zusätzlich sollten Sie professionelle Bautrockner aufstellen – in der Regel reicht ein Gerät pro Stockwerk. Vergessen Sie nicht, die Behälter regelmäßig zu leeren, damit nichts überlaufen kann, am besten bei jedem Lüften. Gerade in den ersten Wochen können Sie bei Massivhäusern mit 20 bis 30 Litern Wasser täglich pro Stockwerk rechnen.

Heizen Sie Ihr neues Zuhause ordentlich auf, auch wenn er noch gar nicht bewohnt wird, denn warme Luft nimmt deutlich mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Zum anderen arbeiten Kondensationstrockner erst bei Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad Celsius am effektivsten.

Wie lange dauert es, bis ein Neubau keine feuchten Wände mehr hat?

Eine allgemeine Zeitangabe ist nicht möglich. Die Trocknungszeit hängt vor allem von der Menge des eingebrachten Wassers und der Trocknungsmethode ab. Zudem verläuft das Trocknen nicht konstant. In den ersten Wochen und Monaten werden Sie eine besonders hohe Luftfeuchtigkeit im neuen Zuhause messen, die mit der Zeit immer weiter abnimmt.

Experten sprechen davon, dass ein neu erbaute Gebäude drei Heizperioden, also drei Winter, benötigt, bis er vollständig getrocknet ist.

Wie lange dauert die Trocknung nach einem Wasserschaden?

Die Bautrocknung nach einem Wasserschaden hängt von vielen Faktoren ab und kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Trocknung kann bei oberflächlichen Wasserschäden ein paar Tage in Anspruch nehmen. Ein Wasserschaden im Mauerwerk kann aber auch mehrere Wochen bis Monate benötigen.

Einfluss auf die Trocknungszeit nimmt unter anderem das Material der Wände und der Dämmung, die Menge der eingetretenen Feuchtigkeit und die Trocknungsmethode. So trocknet ein lokaler Wasserschaden beispielsweise mit einer Infrarotheizung zügiger als mit Bautrockner. Eine Kombination aus beiden Geräten ist besonders effizient.

Bautrocknung nach Wasserschaden: Was kostet es und wer zahlt?

Ob geplatztes Rohr, übergelaufene Badewanne oder geöffnetes Fenster bei Starkregen: Ist es zu einem Wasserschaden gekommen, stellt sich die berechtigte Frage, was die Trocknung feuchter Wände überhaupt kostet und wer dafür aufkommen muss.

Wie viel kostet es, feuchte Wände zu trocknen?

Genau wie die Dauer der Trocknung lassen sich die Kosten dafür nicht pauschalisieren. Zum einen hängen sie vom Umfang des Wasserschadens ab, zum anderen von der Trocknungsmethode und -dauer. Hinzu kommen etwaige Leihgebühren für die nötigen Geräte sowie Strom- und Heizkosten.

So kostet beispielsweise ein Bautrockner, der im Dauerbetrieb läuft, bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde rund 15 Euro am Tag. Zusammen mit der Leihgebühr, die je nach Leistungsstärke des Geräts zwischen 5 und 30 Euro oder mehr am Tag liegt, kommen innerhalb weniger Tage ein paar Hundert Euro zusammen. Da ein Kondensationstrockner am besten bei einer Raumtemperatur zwischen 20 und 25 Grad Celsius arbeitet, müssen die Heizungen oder gar Heizstrahler auf Hochtouren laufen. Auch die Heizkosten sollten daher nicht unterschätzt werden.

Wer bezahlt die Bautrocknung?

Je nach Ursache muss für die Kosten der Bautrocknung der Hauseigentümer, die Versicherung oder der Verursacher aufkommen.

Kommt es in Ihrem Neubau zu einem Wasserschaden durch Baumängel, so haftet in der Regel das dafür verantwortliche Handwerksunternehmen. Die Gewährleistungsfrist, also die Zeit, in der Handwerker für Baumängel auf der Baustelle verantwortlich sind, gilt für fünf Jahre ab dem Tag der Bauabnahme (§634a BGB). Schäden auf Ihrer Baustelle durch höhere Gewalt, zum Beispiel durch Sturm oder Hochwasser, sind in der Regel von der Bauleistungsversicherung abgedeckt.

Generell ist für Schäden an der Wohnung oder am Gebäude die Wohngebäudeversicherung des Eigentümers zuständig. Ob die Versicherung tatsächlich einspringt, hängt aber von vielen weiteren Kriterien ab. So sind beispielsweise unbewohnte, leer stehende Gebäude oft nicht versichert.

Sind Sie selbst schuld an einem Wasserschaden bei Ihrem Nachbarn, übernimmt in der Regel Ihre Privathaftpflichtversicherung die Regulierung – und umgekehrt.

Fazit Bautrocknung – Ursache bekämpfen, Schaden untersuchen, Wände trocknen

Feuchte Wände erfordern sofortiges Handeln, sonst bekommen es die Bewohner bald mit einem Schimmelproblem zu tun. Wichtig ist vor allem die Beseitigung der Ursache. Der entstandene Schaden sollte anschließend vom Profi untersucht werden: Wie viel Feuchtigkeit steckt wie tief in den Wänden und wie stark wurde dabei die Bausubstanz beschädigt? Denn nach diesen Kriterien richtet sich letztlich auch die Trocknungsmethode – ob eine oberflächliche Trocknung ausreicht, oder ob eine fachgerechte Bautrocknung durch den Spezialisten erfolgen sollte.

An dieser Stelle auf das Know-how eines erfahrenen Spezialisten zu setzen lohnt sich in jedem Fall. Wer dabei sparen möchte, riskiert gerade bei größeren oder versteckten Feuchtigkeitsschäden tief im Gemäuer ein zukünftiges Schimmelproblem. Je nach Umfang kann eine umfangreiche Sanierung drohen, die die Kosten für eine professionelle Bautrocknung leicht übersteigen.