Je nach Funktion, späterer Nutzung und Eigenschaften des Unterbodens muss ein Estrich ganz unterschiedliche Anforderungen erfüllen. Damit jeder Bauherr den optimalen Fußboden erhält, gibt es eine ganze Reihe an Estricharten. Den Überblick zu behalten ist da gar nicht so einfach. Hier erfahren Sie, was es mit den verschiedenen Arten auf sich hat und wie Sie bei der Verlegung am besten vorgehen.

Alles auf einen Blick:

- Ein Estrichboden sorgt für eine Schutzschicht über der Wärme- und Trittschalldämmung und ist notwendig, wenn Sie für den späteren Bodenbelag eine ebene, glatte Oberfläche benötigen.

- Die vielen Arten unterscheiden sich danach, ob der Estrich trocken oder nass verlegt wird, welches Bindemittel genutzt und wie der Estrich mit dem Unterboden verbunden wird.

- So beziehen sich Baustellenestrich, Fließestrich und Trockenestrich nur auf die Verlegetechnik.

- Beim Bindemittel lässt sich in Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich, Kunstharzestrich und Magnesiaestrich unterscheiden.

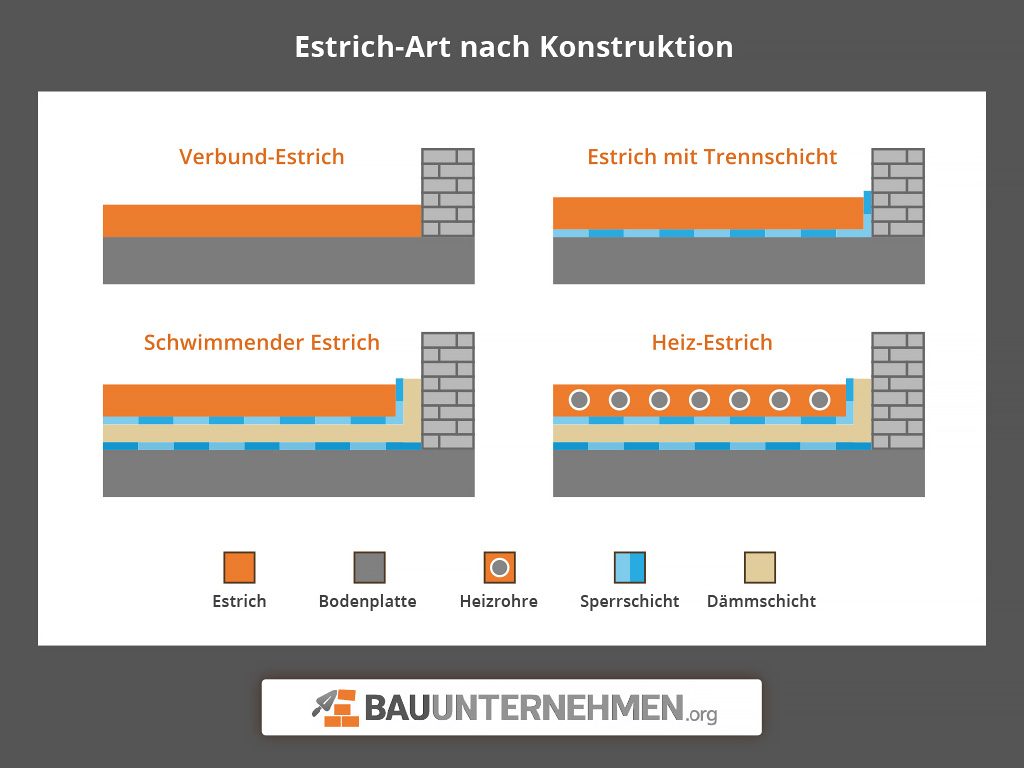

- Bei der Verbindung mit dem Untergrund gibt es Verbundestrich, schwimmenden Estrich, Heizestrich und eine Version mit einer Trennschicht.

- Die Verlegung bekommen oft auch ambitionierte Handwerker hin.

Einsatzorte und Arten

Fließestrich, Heizestrich, Zementestrich, Verbundestrich – es ist gar nicht so leicht, den Überblick zu behalten. Je nach späterer Funktion, gibt es verschiedene Arten.

Was ist Estrich?

Der Estrich ist ein Teil des Fußbodens in Gebäuden. Er besteht aus einer Schicht aus Estrichmörtel und wird auf der Bodenplatte oder in darüber liegenden Stockwerken auf dem tragenden Untergrund verlegt.

Seine Hauptfunktionen bestehen unter anderem darin,

- eine Schutzschicht über der Dämmung und der Feuchtigkeitssperre zu bilden.

- Höhenunterschiede auszugleichen.

- einen glatten, ebenen Untergrund für spätere Bodenbeläge herzustellen.

Gerade der letzte Punkt ist wichtig, wenn im Anschluss ein weiterer Bodenbelag wie Fliesen, Laminat oder Parkett verlegt werden soll. Estrich benötigt jedoch nicht zwingend einen Bodenbelag. Beispielsweise in Kellern, Garagen, auf Terrassen und Balkonen und im gewerblich genutzten Räumen wird er manchmal auch direkt als fugenloser Fußboden genutzt, erhält also im Anschluss keinen Bodenbelag mehr.

Welche Estricharten gibt es?

Um den richtigen Estrich zu finden, der genau zu den gewünschten Anforderungen passt, kommt es auf drei wichtige Faktoren an:

- Verlegetechnik: nass oder trocken

- Verwendetes Bindemittel: zum Beispiel Zement oder Calciumsulfat

- Verbindung mit dem Unterboden: beispielsweise fest verbunden oder schwimmend

Aus diesem Grund gibt es so viele Estricharten. Während sich beispielsweise Fließestrich auf die Verlegetechnik bezieht, beschreibt Zementestrich lediglich, dass bei der Herstellung Zement als Bindemittel verwendet wurde. Heizestrich und Verbundestrich beziehen sich wiederum nur auf die Konstruktion, also die Verbindung zum tragenden Unterboden. Im Folgenden erhalten Sie einen näheren Überblick über die verschiedenen Arten.

Estrichart nach Verlegetechnik

Die Verlegung kann sowohl trocken in Form von vorgefertigten Bauteilen, als auch nass mit Estrichmörtel erfolgen. Für die nasse Variante gibt es wiederum zwei Arten: mit erdfeuchtem Baustellenestrich oder flüssigem Fließestrich.

Baustellenestrich

Baustellenestrich wird nass eingebaut. Er wird entweder direkt vor Ort hergestellt oder als fertig gemischter Frischmörtel in Fahrmischern zur Baustelle geliefert. Für die Herstellung werden Bindemittel, häufig Gesteinskörnungen wie Sand oder Splitt, Wasser und bei Bedarf spezielle Zusätze vermischt.

Je nach benötigter Menge kommt die schwere, feuchte Masse per Eimer, Schubkarre oder Förderschlauch an den gewünschten Ort. Dort muss sie gleichmäßig im vorgesehenen Raum verteilt und anschließend geglättet werden. Für die Arbeiter ist das eine körperlich sehr anstrengende Aufgabe, da das Material schwer ist und durch die krümelige, eher feste Konsistenz seine Form behält und es sich nicht von selbst gleichmäßig im Zimmer verteilt.

Vorteilhaft ist diese Eigenschaft beispielsweise, wenn der Estrich ein Gefälle im Raum schaffen oder ausgleichen soll. In solchen Fällen wird dieser konventionelle Estrich dem modernen Fließestrich vorgezogen.

Fließestrich

Fließestrich ist deutlich flüssiger als Baustellenestrich. Er hat eine sogenannte selbstnivellierende Konsistenz. Das bedeutet, er breitet sich gemäß der Schwerkraft von selbst über die gesamte Bodenfläche aus und bildet so eine einheitliche Bodenhöhe.

Im Gegensatz zu konventionellen Baustellenerstrich muss Fließestrich also nicht mühevoll verteilt und geglättet werden. Nach dem Gießen ist es aber wichtig, die Masse mit einem Straßenbesen oder einer Schwabbelstange zu durchschlagen. So werden eingeschlossene Luftblasen nach oben befördert, das Material vermischt sich optimal und die entstehende Wellenbewegung sorgt für eine ebene Oberfläche.

Flüssiger Estrich wird in der Regel direkt auf der Baustelle hergestellt. Meist erhalten Bauherren das Trockengemisch als Palettenware, das vor Ort nur noch mit der richtigen Menge Wasser vermischt werden muss. Im Idealfall befördert ein Gießschlauch die Masse zur Einbaustelle.

Durch die selbstnivellierende Eigenschaft eignet sich dieser flüssige Estrich besonders gut, wenn eine Fußbodenheizung eingebaut wurde. Der Estrich umschließt dabei die Heizrohre optimal von allen Seiten und ohne Hohlräume. Als Fließestrich kommen häufig Zementestrich und Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) zum Einsatz.

Fertigteilestrich (Trockenestrich)

Beim Fertigteilestrich handelt es sich um vorgefertigte Platten, die trocken verlegt werden. Zum Einsatz kommen meist Gipskarton, Holzwerkstoff, Natursteinplatten oder zementgebundene Holzspanplatten. Bei der Verlegung von Trockenestrich ist es nötig, den Raum zwischen unebenem Untergrund und Estrichplatten vorher mit einer sogenannten Ausgleichsschüttung aufzufüllen.

Fertigteilestrich eignet sich insbesondere dann, wenn beim Bodenausgleich keine Feuchtigkeit und keine lange Wartezeit aufgrund der Trocknungsphase entstehen sollen. Denn im Gegensatz zu Nassestrich ist Trockenestrich innerhalb weniger Stunden betretbar und belastbar. Er kommt vor allem bei Sanierungsmaßnahmen, in Altbauten und im Fertigbau zum Einsatz.

Allerdings sollte Trockenestrich eine Schutzschicht gegen Feuchtigkeit bekommen. Zudem ist bei Schallschutzkonstruktionen ein Nachweis in Form einer bauaufsichtlichen Zulassung nötig, dass sich der Schallschutz auch tatsächlich verbessert. Für solche Fälle gibt es speziell gedämmte, vorgefertigte Platten, die in ihrem Kern eine Schicht aus Mineralfaser oder Hartschaum besitzen.

Estrichart nach Bindemittel

Das Bindemittel ist der Hauptbestandteil von Estrich. Je nachdem, welches Bindemittel verwendet wird, unterscheidet man fünf Arten.

Zementestrich (CT)

Zementestrich mit dem Kürzel CT ist die bekannteste und am häufigsten verbaute Art. Für die Herstellung werden Zement, Sand und Wasser miteinander vermischt. Beim Anrühren gilt: Wasser vorsichtig und nur in geringen Mengen zugeben, sodass sie am Ende genau die richtige Konsistenz erreichen. Die Masse darf kein Wasser absondern, ansonsten war die Wassermenge beim Anrühren zu hoch.

Zementestrich wird entweder als Baustellenestrich oder als Fließestrich verlegt, für letzteren Fall müssen bei der Herstellung besondere Zusätze wie Fließmittel zugefügt werden. Zementestrich gilt 24 Stunden nach dem Verlegen als begehbar. Um unschöne Laufspuren zu umgehen, ist es allerdings ratsam, drei Tage nicht darauf zu laufen. Voll belasten können Sie ihn nach rund einer Woche. Mit einem Bodenbelag sollten Sie sich aber mindestens vier Wochen gedulden. Die großen Mengen an Wasser, die beim Verlegen eingebracht wurden, müssen erst verdampfen, da sich sonst Schimmel bildet.

Geeignet: Innenbereich, Außenbereich

Vorteile: wasserbeständig, robust, preisgünstig, schnell begehbar

Nachteile: kälteempfindlich beim Einbau (mind. 5 Grad Celsius), lange Trocknungsphase, neigt zu Spannungsrissen und Randverformung

Calciumsulfatestrich (CA) / Anhydritestrich (AE)

Cacliumsulfat und Anhydrit bezeichnen beide dasselbe, und zwar eine Vorstufe von Gips. Unter Zugabe von Wasser wird das Gemisch dann tatsächlich zu Gips. Für die Herstellung wird das Bindemittel Anhydrit mit Sandkies und Wasser vermischt.

Wird dieser Estrich nicht als Baustellenestrich, sondern als Fließestrich verlegt, hat er einen sehr hohen Wasseranteil. Dadurch benötigt er zwar eine lange Trocknungsphase, die Aushärtung selbst vollzieht sich aber sehr schnell. Innerhalb kürzester Zeit, bei manchen Produkten bereits nach wenigen Stunden, können Sie den Anhydritestrich betreten. Im Gegensatz dazu müssen Sie bei Zementestrich einen bis drei Tage einkalkulieren. Dazu hat Gips eine sehr gute Wärmespeicher- und Wärmeleitfähigkeit, was ihn hervorragend für Räume mit Fußbodenheizung eignet. Aber Vorsicht: Feuchtigkeit verträgt er gar nicht. Für Feuchträume wie das Badezimmer und auch im Keller sollten Sie auf eine andere Estrichart ausweichen.

Geeignet: Innenbereich, in Räumen mit Fußbodenheizung

Ungeeignet: Außenbereich, Feuchträume wie Bad, Keller, Garage

Vorteile: schnell begehbar, gute Wärmespeicherung und Wärmeleitung, formbeständig, rissfest

Nachteile: quillt bei Feuchtigkeit auf, neigt zu Pilzbildung

Gussasphaltestrich (AS)

Bei Gussasphaltestrich wird als Bindemittel Bitumen verwendet. Zusammen mit den übrigen Bestandteilen – Steinmehl, Sand und Splitt – ergibt sich ein pechschwarzes Gemisch, das auf eine Temperatur zwischen 220 und 250 Grad Celsius erhitzt wird. So wird die Masse gieß- und streichbar. Das Abkühlen dauert circa einen Tag. Dann ist das Material voll belastbar und auch belegfähig. Im Gegensatz zu den anderen Estricharten wird kein Wasser beigemischt. Das bringt den zusätzlichen Vorteil, dass auf das Verlegen keine lange Trocknungsphase folgt. Allerdings erfordern einige Fußbodenbeläge zum Estrich eine Sperrschicht wie Entkopplungsmatten, einen Voranstrich oder Fließspachtel.

Ein Nachteil ist, dass Gussasphaltestrich nicht pumpfähig und eine Verlegung in höher gelegene Stockwerke problematisch bis nicht möglich ist. Zusätzlich entstehen beim Verlegen gesundheitsschädliche Emissionen. Wer sich für Gussasphalt entscheidet, muss zudem tief in die Tasche greifen.

Geeignet: Innenbereich, Außenbereich, auf Fußbodenheizung, in Feuchträumen

Ungeeignet: höher gelegene Stockwerke

Vorteile: beim Verlegen unabhängig von Witterung und Temperatur, nach einem Tag belegfähig, keine Trocknungsphase, gute Trittschalldämmung

Nachteile: relativ teuer, nicht pumpfähig, gesundheitsschädliche Emissionen

Magnesiaestrich (MA)

Magnesiaestrich weißt als Bindemittel Kaustische Magnesia auf. In Verbindung mit Magnesiumchlorid ergibt sich eine zementartige Masse. Ihr werden häufig organische Stoffe wie Holzstückchen und Holzmehl beigemischt. In dem Fall wird es auch als Steinholzestrich bezeichnet. Neben der Sanierung von Altbauten wird Magnesiaestrich aufgrund seines ökologischen Aspekts oft bei ökologischen Bauweisen verwendet. Vorteilhaft ist vor allem die schnelle Begeh- und Belastbarkeit: Nach ungefähr zwei Tagen können Sie den Boden problemlos betreten, nach rund drei Wochen können Sie einen Fußboden darauf verlegen.

Allerdings muss Magnesiaestrich nach dem Anrühren sehr schnell verarbeitet werden und die Raumtemperatur darf nie unter 10 Grad Celsius fallen. Außerdem ist er äußerst empfindlich gegen Feuchtigkeit. Wenige Wassertropfen genügen, dass der Boden aufquillt und so ruiniert wird. Er sollte daher umgehend nach dem Aushärten versiegelt werden.

Geeignet: Innenbereich, große Flächen, Böden, die mechanisch belastet werden

Ungeeignet: Außenbereich, Nassräume

Vorteile: leicht, hohe Schall- und Wärmedämmfähigkeit, widerstandsfähig gegen Stöße

Nachteile: feuchtigkeitsempfindlich, Raumtemperatur beim Verlegen (mind. 10°C), schnelles Verlegen notwendig, beständig gegen Lösemittel, Mineralöle und Triebstoffe

Kunstharzestrich (SR)

Bei Kunstharzestrich dient synthetisches Harz wie Polyurethan (PUR) oder Epoxyharz (EP) als Bindemittel. Um ihn widerstandsfähiger zu machen, werden Zuschläge wie feuergetrockneter Quarzsand beigemischt.

Kunstharzestriche sind außerordentlich widerstandsfähig gegen Kälte und Feuchtigkeit. Sie eignen sich daher für so gut wie jeden Bereich in und außerhalb von Gebäuden. Zudem härten solche Böden sehr schnell aus. Der Grund, weshalb solche Estricharten trotz ihrer Vorzüge eher selten verbaut werden, liegt im teuren Preis und der komplizierten Verlegung begründet. Ohne Fachmann kommen Sie dabei nicht besonders weit – alleine das Mischverhältnis der einzelnen Bestandteile muss genau an die spätere Nutzung angepasst sein.

Geeignet: Innenbereich, Außenbereich

Vorteile: wasserresistent, frosthart, sehr schlagfest, härten schnell aus

Nachteile: komplizierte Verarbeitung (Profi!), teuer, nicht feuerfest, nur als Verbundestrich geeignet

Estrichart nach Konstruktion

Wie die Estrichart mit dem Unterboden verbunden wird, hat unter anderem Einfluss auf die Wärme- und Trittschalldämmung. Es gibt die Möglichkeit, dass sich Estrich und Unterboden direkt berühren, oder dass beide voneinander durch Trenn- und Dämmschichten voneinander separiert werden.

Verbundestrich

Verbundestrich bezeichnet die Estrichart, die vollflächig und direkt auf den Untergrund aufgetragen wird, also fest mit ihm verbunden ist. Es werden keine schall- oder wärmeisolierenden Bauteile integriert, weshalb sie meist nur außerhalb des Wohnbereichs, beispielsweise im Keller oder in der Garage verwendet wird. Ein Bodenbelag ist möglich, aber nicht nötig. Wird der Estrich direkt ohne Bodenbelag genutzt, spricht man auch vom Nutzestrich.

Aufgrund der vollflächigen Auflage überträgt sich jede Verformung des Fundaments auf den Estrich. Dadurch kann es zu Schäden wie Spannungsrissen kommen. Daher müssen die Verformungseigenschaften beider Böden aufeinander abgestimmt werden.

Verbundestrich gilt als günstig, standhaft bei hohen Belastungen und einfach zu verlegen. Als Material eignen sich alle Arten, am häufigsten wird Zementestrich verwendet. Je nach Nutzungszweck liegt die Dicke in der Regel zwischen 20 und 30 Millimetern. Diese hat aber auf die Tragfähigkeit keinen Einfluss.

Estrich mit Trennschicht

Die Variante mit Trennschicht hat keinen direkten Kontakt zu Boden und Wänden, sondern ist von ihnen durch eine Trennschicht getrennt ist. Genau wie Verbundestrich hat diese Estrichart keine wärme- oder schallisolierenden Eigenschaften, kommt aber dann zum Einsatz, wenn Verbundestrich nicht infrage kommt. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Estrich keine hohe Belastung aushalten muss und der Untergrund für den direkten Verbund ungeeignet ist.

Der Vorteil einer Trennschicht liegt darin, dass die Estrichplatte bei temperaturbedingten Verformungen des Unterbodens losgelöst ist und sich so keine Spannungsrisse bilden. Besitzt die Trennschicht zusätzlich eine Abdichtung, ist der Estrichboden vor aufsteigender Feuchtigkeit geschützt. Allerdings ist darauf zu achten, dass sich Abdichtung und Estrichmaterial nicht direkt berühren dürfen, sondern durch eine Gleitfolie voneinander getrennt werden.

Schwimmender Estrich

Die schwimmende Verlegung bezeichnet einen Variante, die auf einer wärme- und schalldämmenden Zwischenschicht, einer Dämmschicht, verlegt wird. Sie hat also keinen direkten Kontakt zum Unterboden. Auch die Wände berührt er nicht, da ein elastischer Rand aus Dämmmaterial, eine sogenannte Dehnungsfuge, dazwischen liegt. Würde der Estrich an die Wände stoßen, könnten sich Wärme- und Schalbrücken bilden.

Sinnvoll ist der Einbau einer Sperrschicht unter und über der Dämmschicht. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit von unten oder oben eindringen kann.

Estrich auf einer Dämmschicht, wie er auch genannt wird, ist auf seiner Unterlage beweglich. Das schützt ihn zum einen vor Spannungsschäden, zum anderen verfügt er über besonders gute Dämmeigenschaften. Diese Estrichart eignet sich allerdings nicht, wenn der Boden bei seiner späteren Nutzung hohen Belastungen ausgesetzt wird, wie in Garagen.

Heizestrich

Heizestrich ist dann notwendig, wenn eine Fußbodenheizung eingebaut werden soll. Er ist eine erweiterte Form des schwimmenden Estrichs. In den Grundzügen sind sie gleich aufgebaut: Der Estrich wird schwimmend auf einer Dämmschicht verlegt und hat dabei keinen direkten Kontakt zu angrenzenden Bauteilen, wie Wänden oder Boden.

Die Dämmschicht selbst wird von einer beidseitigen Sperrschicht vor Feuchtigkeit von oben und unten geschützt. Über der Dämmung verlaufen die Heizrohre oder elektrischen Heizkabel der Fußbodenheizung. Anschließend wird darauf der Heizestrich verlegt.

Heizestrich kann sowohl trocken als auch nass eingebaut werden. Fließestrich bietet sich bei der nassen Methode besonders gut an, da er sich von selbst gleichmäßig verteilt und an die Heizrohre anschmiegt, ohne dass Hohlräume entstehen.

An das verwendete Material stellt Heizestrich zwei wichtige Anforderungen. Es muss Wärme gut leiten und speichern und es sollte Spannungen durch Temperaturunterschiede standhalten. Beispielsweise kommen Calciumsulfat oder Gussasphalt für einen Heizestrich infrage. Bedenken Sie jedoch, dass Cacliumsulfatestrich, also ein Gipsestrich, aufgrund seiner quellenden Eigenschaft für Feuchträume absolut ungeeignet ist.

Schritt für Schritt: Anleitung zum Nassestrich verlegen

Geht es um kleine Flächen oder unkomplizierte Untergründe, können ambitionierte Heimwerker die Estrich-Verlegung oft auch selbst übernehmen. Diese Schritt-für Schritt-Anleitung zeigt, wie schwimmender Estrich auf einer Dämmschicht verlegt wird.

Welches Material und Werkzeug benötigen Sie?

Material:

- Dämmplatten und Randdämmstreifen

- PE-Abdeckfolie (Polyethylen)

- Estrich / Schnellestrich

Werkzeug:

- Betonmischmaschine oder Bottich mit Mörtelmischer

- Schaufel

- Cuttermesser

- Wasserwaage

- Abziehlatte

- Reibebrett

- Stahlglätter

Anleitung: Wie wird Nassestrich verlegt?

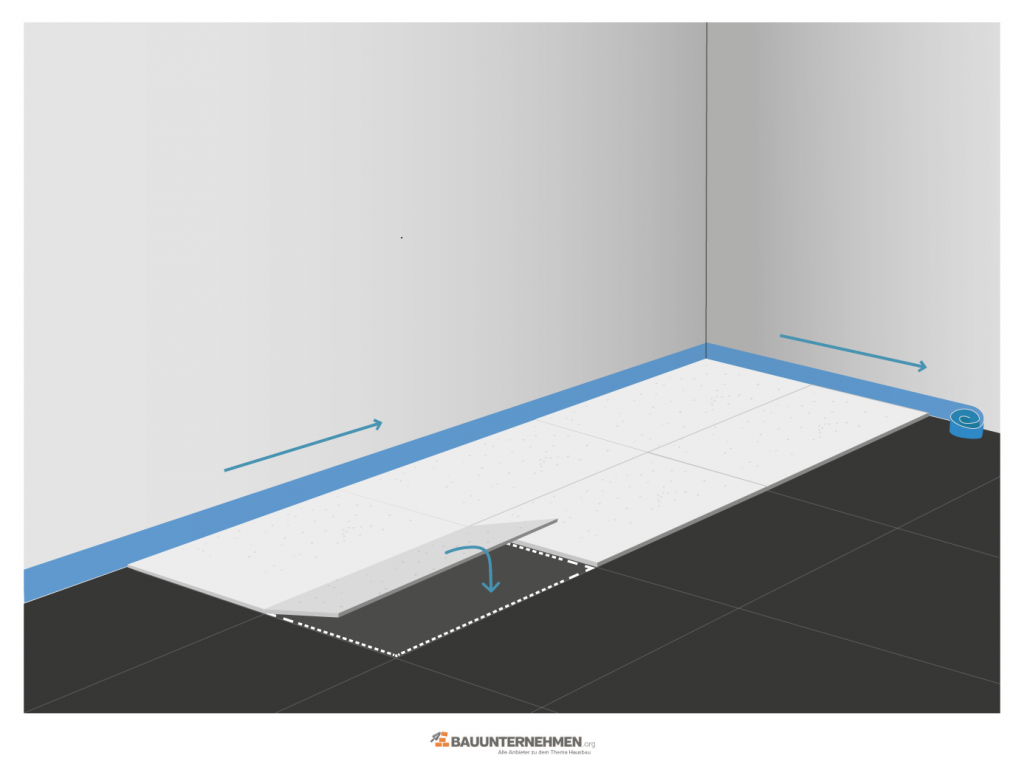

Möchten Sie schwimmenden Estrich auf einer Dämmschicht verlegen, hilft Ihnen dabei diese Step-by-step-Anleitung:

Schritt 1

Bringen Sie die Randdämmstreifen umlaufend an der Wand an. Sie verhindern eine Schall- und Wärmeübertragung und dienen gleichzeitig als Dehnungsfuge. Verlegen Sie die Dämmplatten. Starten Sie vom hintersten Eck und arbeiten Sie sich in Richtung Tür vor.

© Bauunternehmen.org

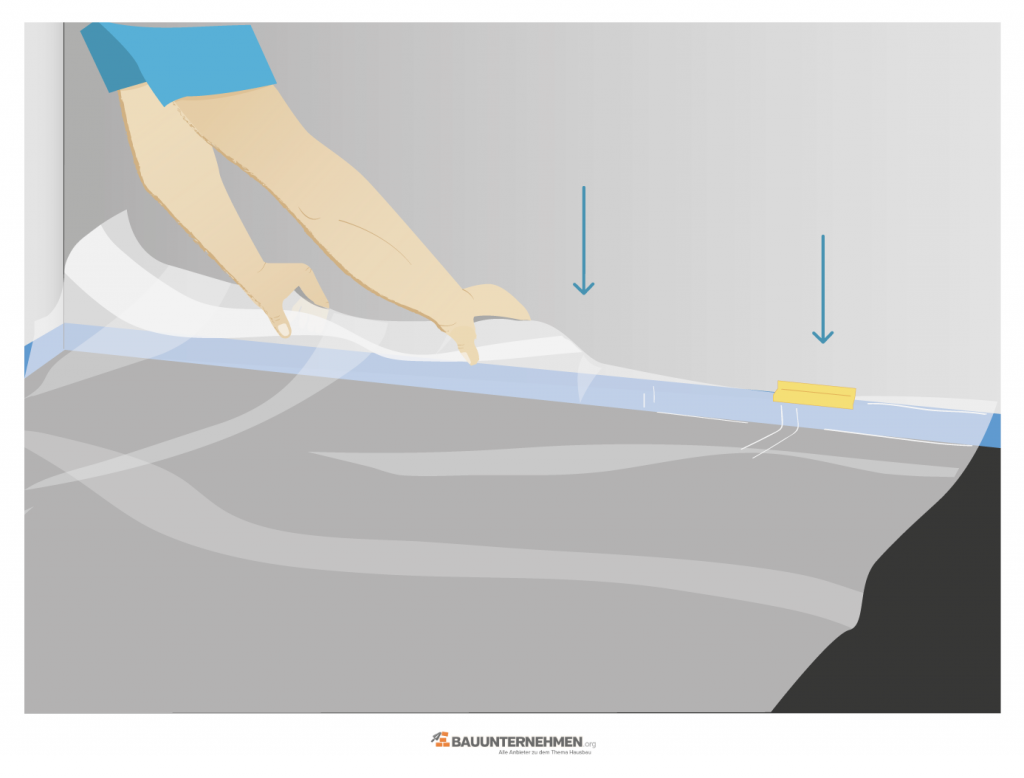

Schritt 2

Verlegen Sie auf den Dämmplatten die PE-Folie als Sperrschicht gegen Feuchtigkeit. Die Folie muss an den Schnittstellen jeweils überlappen und die Randdämmung vollständig abdecken

© Bauunternehmen.org

Schritt 3

Mischen Sie den Estrichmörtel an. Am einfachsten geht das, wenn Sie auf eine fertige Trockenmischung zurückgreifen, der Sie nur noch Wasser beimischen müssen. Achten Sie dabei genau auf die Herstellerangaben, damit der Estrichmörtel nicht zu feucht oder flüssig wird.

© Bauunternehmen.org

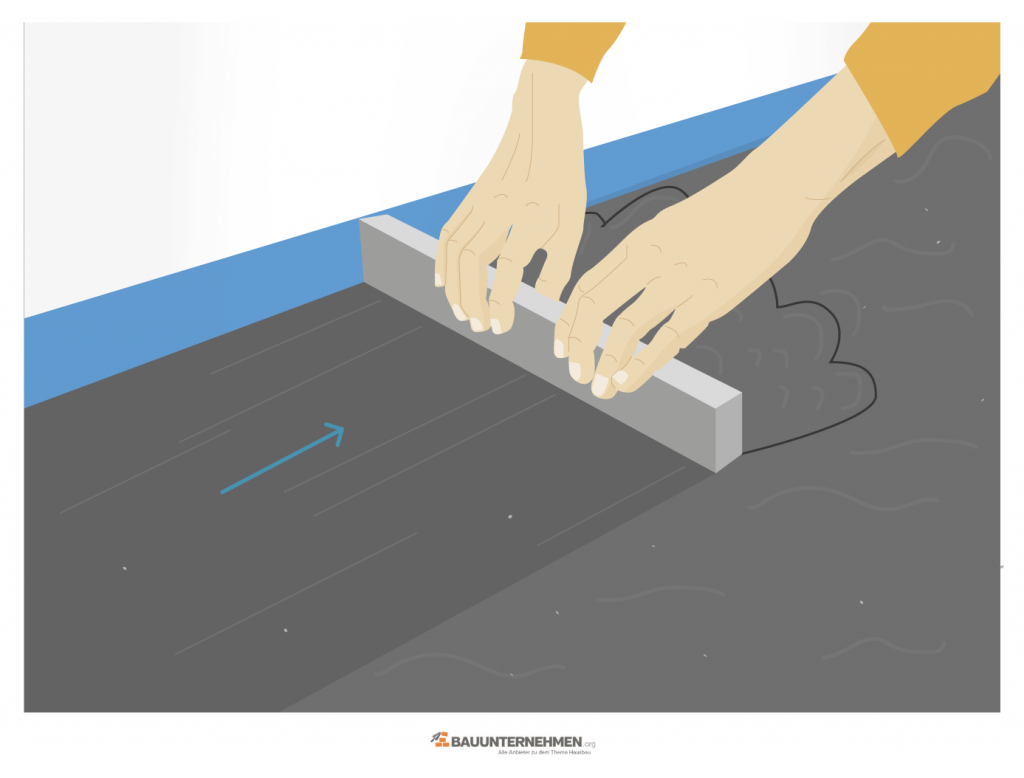

Schritt 4

Verteilen Sie den fertigen Mörtel auf der PE-Folie. Verteilen Sie am besten immer nur so viel Masse grob mit der Schaufel, wie Sie direkt im Anschluss abziehen und glätten können.

© Bauunternehmen.org

Schritt 5

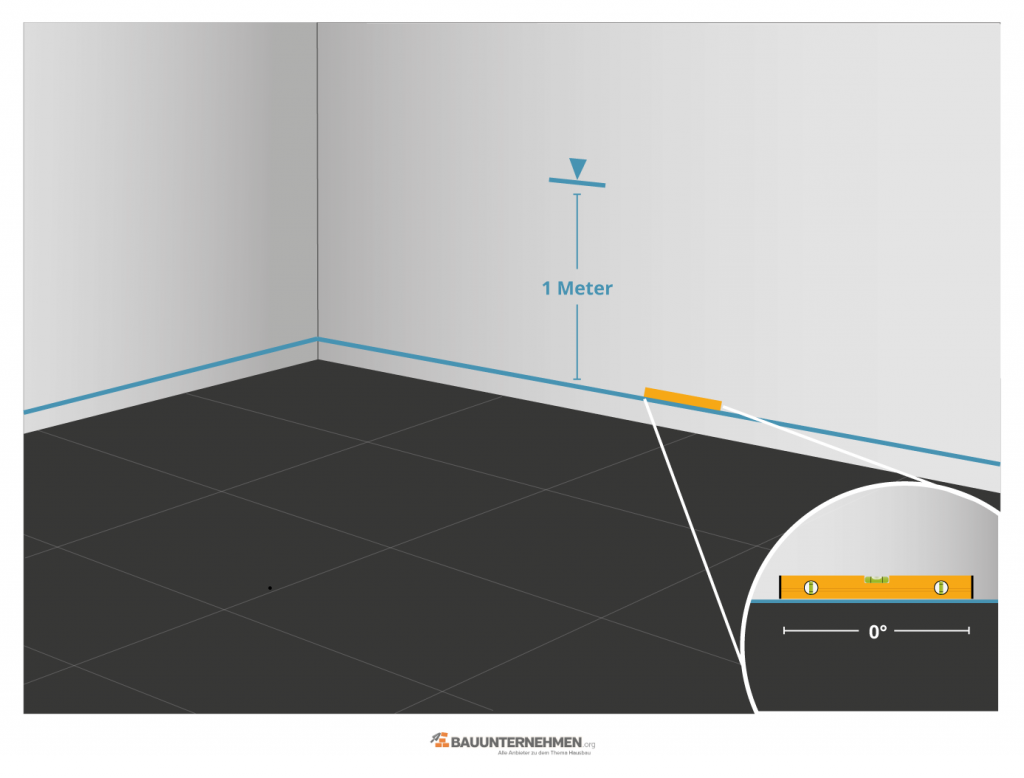

Ziehen Sie den Estrich mit einer Abziehlatte ab und kontrollieren Sie regelmäßig mit einer Wasserwaage die gleichmäßige, horizontale Ausrichtung.

© Bauunternehmen.org

Schritt 6

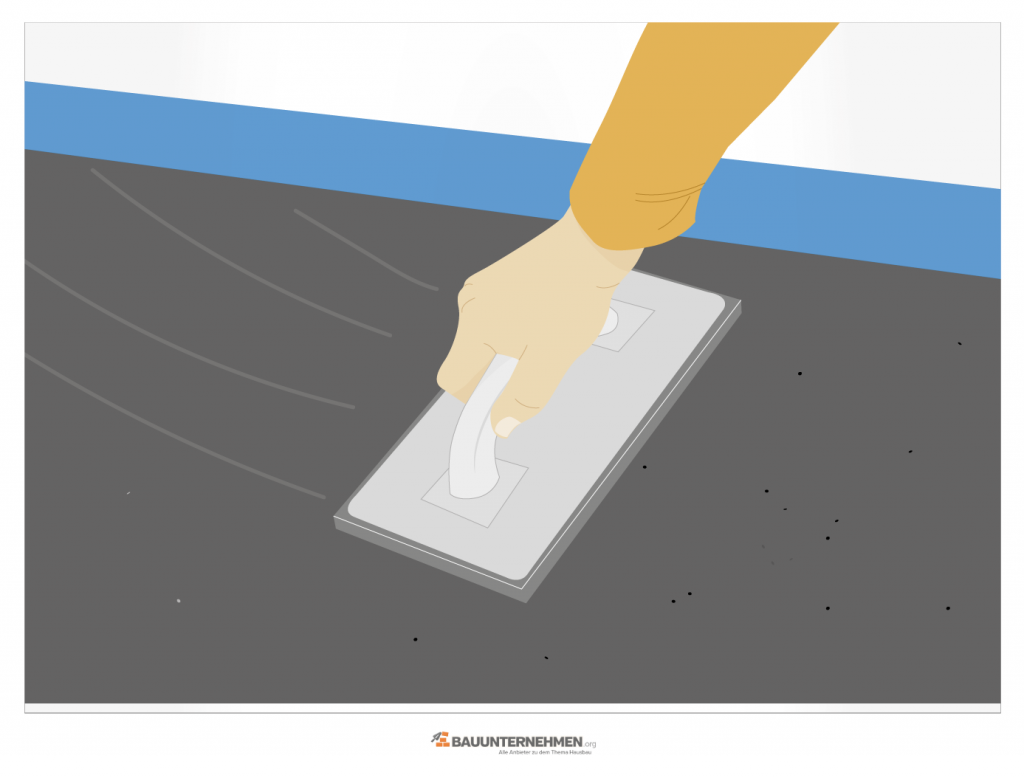

Ziehen Sie die Estrichmasse immer nur soweit ab, dass Sie ihn anschließend noch mit dem Reibebrett und dem Stahlglätter glätten können.

© Bauunternehmen.org

Schritt 7

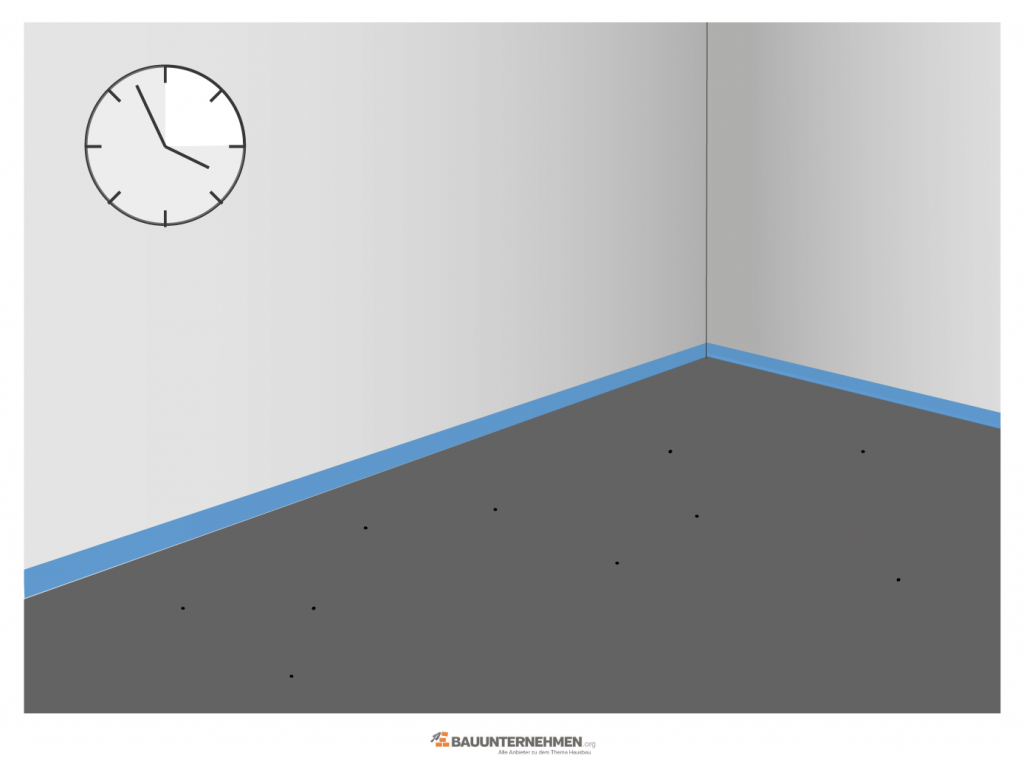

Betreten Sie den verlegten Estrich nicht mehr und lassen Sie ihn gemäß den Herstellerangaben abbinden, also fest werden. Bei Schnellestrich dauert dieser chemische Prozess oft nur ein paar Stunden, bei anderen Arten sollten Sie den Raum ein bis drei Tage nicht betreten.

© Bauunternehmen.org

Schritt für Schritt: Anleitung zum Trockenestrich verlegen

Trockenestrich hat die beiden großen Vorteile, dass lange Trocknungsphasen wegfallen und der frisch verlegte Boden nach wenigen Stunden betreten und voll belastet werden kann. Wer möglichst schnell einen Fußbodenbelag verlegen möchte, entscheidet sich am besten für Trockenestrich, oder auch Fertigteilestrich. Mit der Ausgleischschüttung unter dem Trockenestrich können Sie größere Unebenheiten ausgleichen.

Welches Material und Werkzeug benötigen Sie?

Material:

- Dampfsperre

- Ausgleichsschüttung

- Randdämmstreifen

- Trockenestrichelemente

- Estrichkleber

- Rieselschutz (bei Holzböden)

- Schnellbauschrauben

- Spreizklammern

- Alu-Richtlatten

- Alu-U-Profile

Werkzeug:

- Handkreissäge oder Metallsäge

- Wasserwaage

- Abziehlatte

- Glättekelle

- Cuttermesser

- Akkuschrauber

- Spachtel

Anleitung: Wie wird Trockenestrich verlegt?

Wer auf die lange Trocknungsphase von Baustellenestrich und Fließestrich verzichten möchte, greift am besten zu Trockenestrich. Wie Sie die vorgefertigten Bauteile verlegen, erfahren Sie hier Schritt für Schritt.

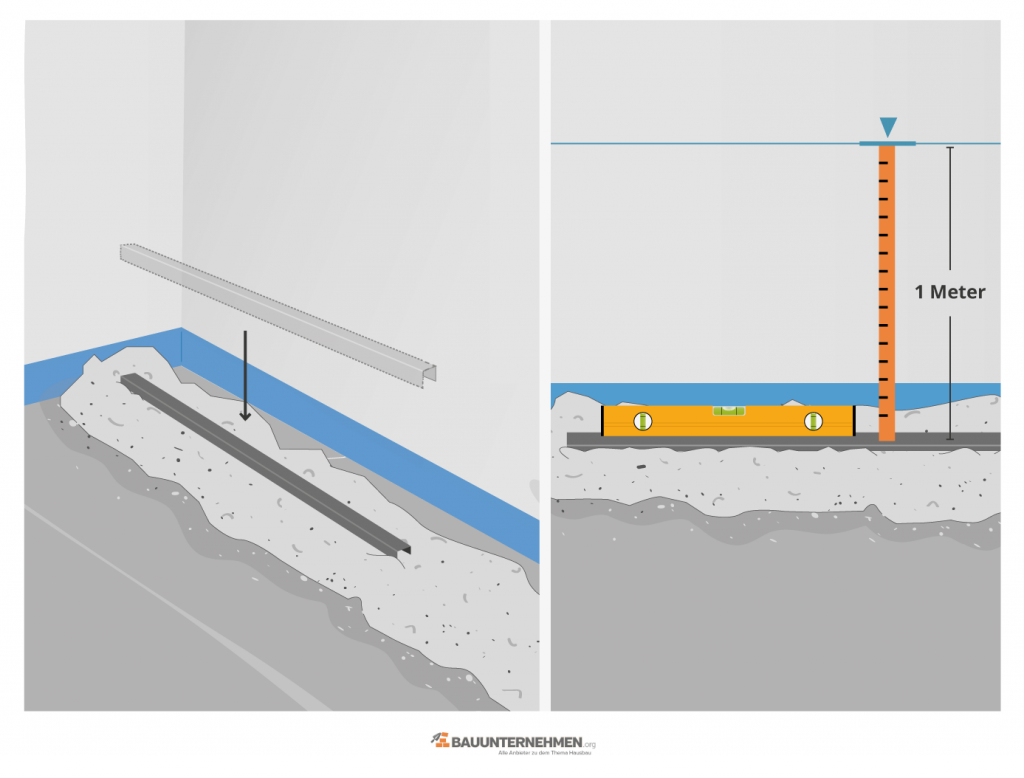

Schritt 1

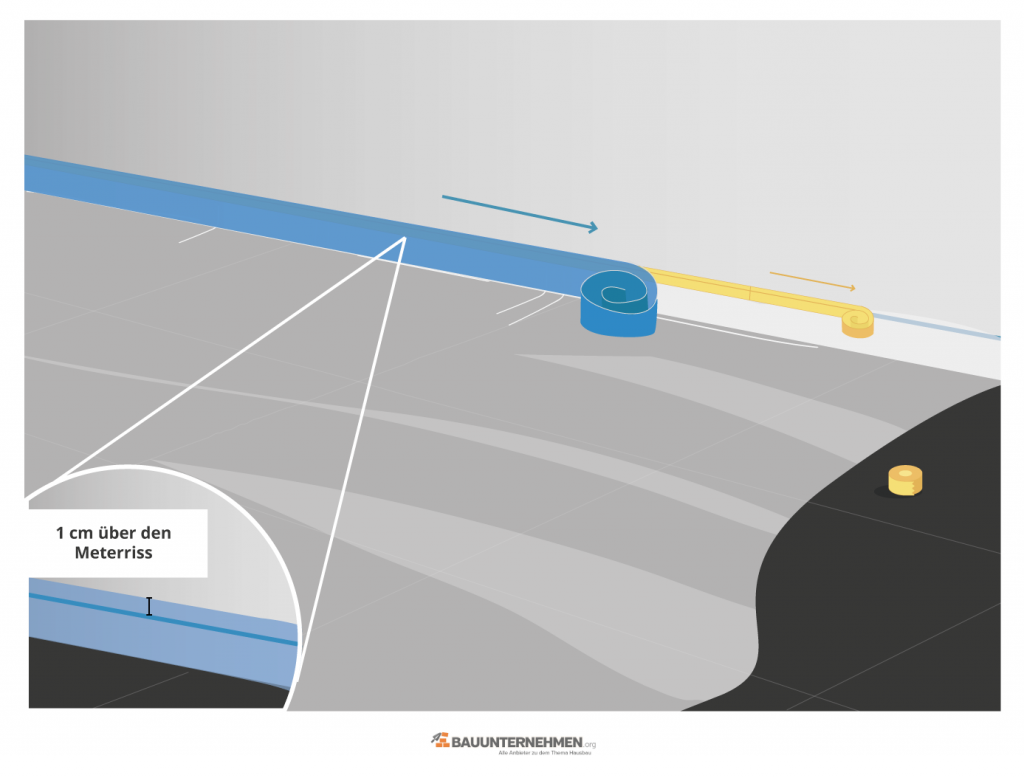

Zeichnen Sie an allen Wänden einen sogenannten Meterriss an. Diese Hilfslinie kennzeichnet die gewünschte Oberkante des Trockenestrichs und hilft Ihnen, beim Verlegen die richtige Höhe einzuhalten.

© Bauunternehmen.org

Schritt 2

Legen Sie auf dem trockenen, sauberen Untergrund die wasserundurchlässige Dampfsperre aus. Benutzen Sie zum Fixieren der Folie speziellen Kleber oder Klebebänder statt Nägel oder Heftklammern. Bringen Sie die Randdämmstreifen so an, dass ihre Oberkante ungefähr einen Zentimeter über den Meterriss hinausragt. Sie verhindern, dass der Estrich die Wand berührt und verbessern so den Schallschutz.

© Bauunternehmen.org

Schritt 3

Bei Holzdielenböden: Legen Sie einen Rieselschutz aus, bevor Sie die Ausgleichschüttung verteilen. Ansonsten können die feinen Steinchen durch Spalten und Löcher rieseln. Achten Sie darauf, den Rieselschutz auch an den Wänden hochzuziehen.

© Bauunternehmen.org

Schritt 4

Schütten Sie nun entlang der Längsseite des Raums einen ersten Damm Ausgleichschüttung auf. Er sollte ein kleines Stück höher sein als nötig, da sich das Material beim Glätten noch verdichtet. Drücken Sie in diesen Damm ein Alu-U-Profil ein und prüfen Sie mit der Wasserwaage die horizontale Ausrichtung.

© Bauunternehmen.org

Schritt 5

Schütten Sie parallel zum ersten Damm einen weiteren Damm auf und wiederholen Sie Schritt 4. Je nach Raumgröße benötigen Sie für ein optimales Ergebnis mehrere Dämme. Füllen Sie die Zwischenräume zwischen den Dämmen mit Ausgleichschüttung auf. Ziehen Sie die Schüttung mit einer Richtlatte über den Profilen ab. Betreten Sie die Alu-U-Profile nicht mehr. Zum Schluss entfernen Sie die Alu-Profile vorsichtig und füllen die entstandenen Lücken mit Schüttmaterial. Mit der Glättkelle können Sie diese Stellen glätten.

© Bauunternehmen.org

Schritt 6

Sägen Sie von den wandberührenden Estrichelementen den Stufenfalz ab. Mit einer sogenannten Tauchsäge können Sie die einzelnen Elemente auf dem Plattenstapel zuschneiden, ohne dabei die darunterliegende Platte zu beschädigen.

© Bauunternehmen.org

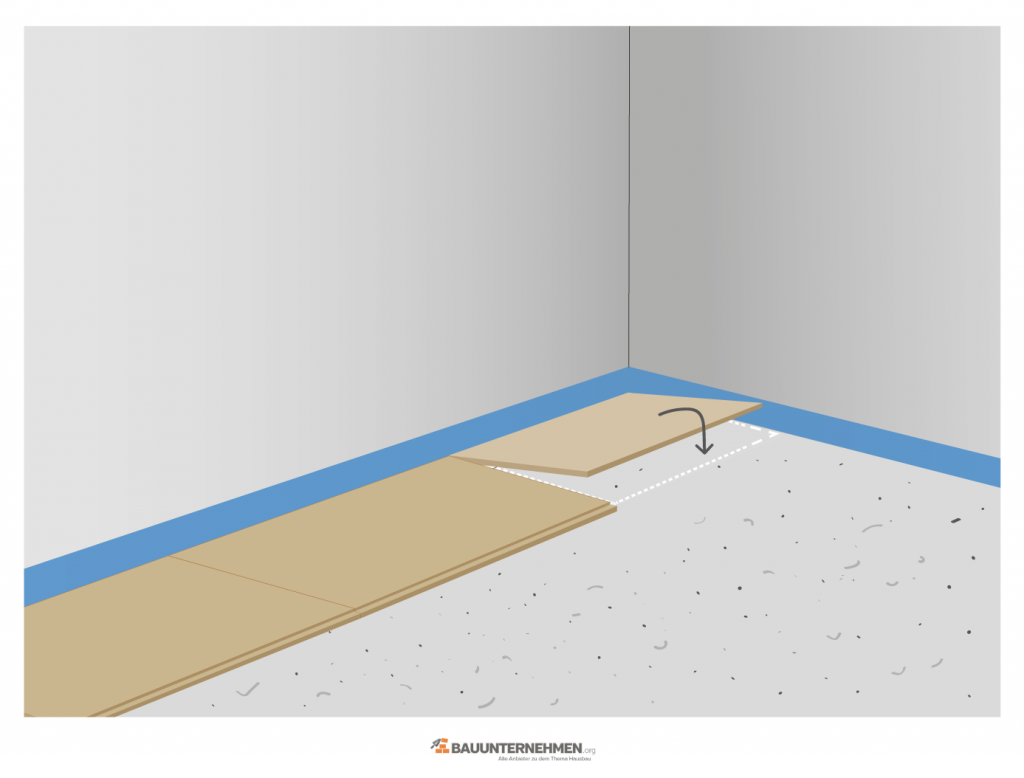

Schritt 7

Beachten Sie, auf welchen Seiten sich der Stufenfalz befindet und verlegen Sie entsprechend die Trockenestrichplatten.

© Bauunternehmen.org

Schritt 8

Bringen Sie auf dem Stufenfalz den Estrichkleber auf und setzen Sie gleich die nächste Platte an dieser Klebestelle an.

© Bauunternehmen.org

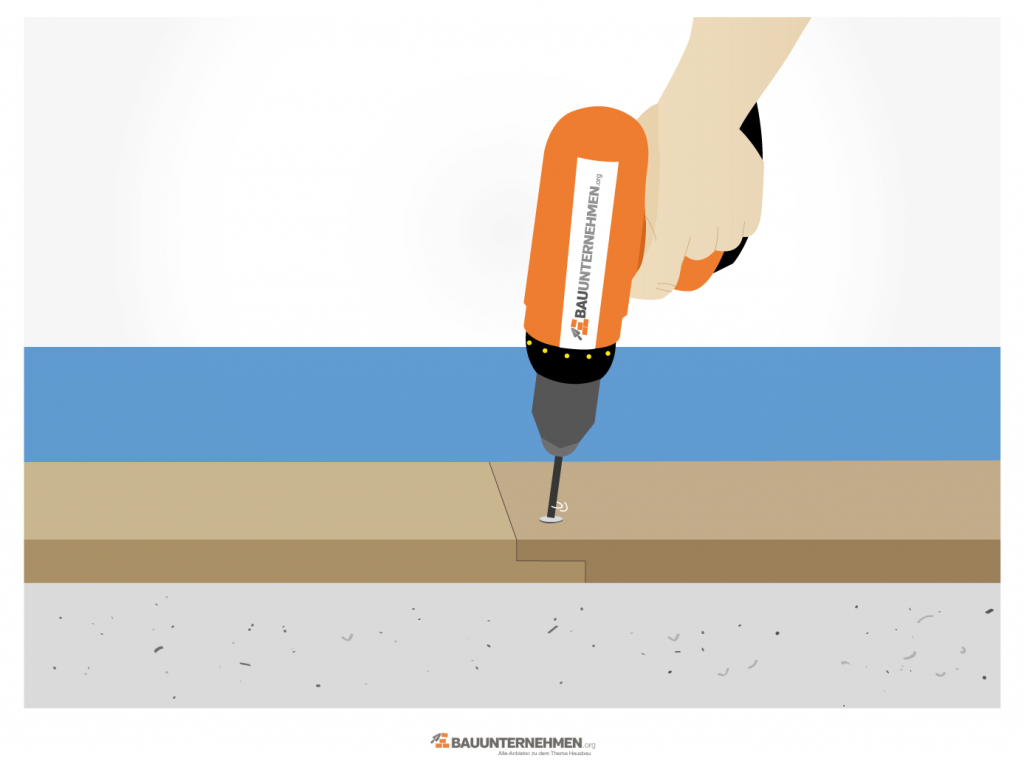

Schritt 9

Verschrauben Sie die beiden Platten entlang des Stufenfalzes miteinander. Die Schrauben sollten einen Abstand von rund 20 Zentimeter zueinander haben. Warten Sie nicht zu lange mit dem Verschrauben, da sich der Kleber bereits nach 10 Minuten ausdehnt und die Platte verschieben könnte.

© Bauunternehmen.org

Schritt 10

Arbeiten Sie sich so Reihe für Reihe durch den Raum. Achten Sie darauf, dass die Fugen der Platten versetzt zueinander verlaufen. Sie können beispielsweise mit dem Reststück der vorherigen Reihe die neue Reihe beginnen. Geben Sie dem Kleber ungefähr 24 Stunden Zeit zum Trocknen. Sollte etwas Kleber aus den Fugen ausgetreten sein, können Sie diesen mit einem Cuttermesser oder einer Spachtel entfernen.

© Bauunternehmen.org

Fazit

Eine Estrich-Verlegung ist dann nötig, wenn eine Schutzschicht über der Wärme- und Trittschalldämmung vorhanden sein muss und wenn für den späteren Fußbodenbelag eine ebene, glatte Oberfläche gewünscht ist. Dabei gibt es viele unterschiedliche Estricharten, die verschiedene Anforderungen erfüllen. Unterschieden werden die einzelnen Arten nach Verlegetechnik, nach verwendetem Bindemittel und nach einer etwaigen Verbindung mit dem Unterboden.

Während sich die Verlegetechnik darauf bezieht, ob Estrich trocken, erdfeucht oder flüssig eingebaut wird, geht es beim Bindemittel darum, ob beispielsweise Zement, Gips, Gussasphalt, Kunstharz oder Magnesia verwendet werden. Bezüglich der Konstruktion ist entscheidend, ob die Sorte fest mit dem Untergrund verbunden ist, schwimmend auf einer Dämmschicht verlegt wird, ob eine Fußbodenheizung vorhanden ist oder ob lediglich eine Trennschicht zum Unterboden vorliegt.