Heutzutage sind Neubauten in der Regel optimal gedämmt. Die Wärmedämmung von Bestandsgebäuden und Altbauten lässt dagegen oft zu wünschen übrig: Über nicht oder schlecht gedämmte Wände und Dächer gehen immerhin bis zu 50 Prozent der Wärme verloren. Eigentümer sollten sich also auf jeden Fall mit der nachträglichen Dämmung Ihrer Immobilie auseinandersetzen.

Alles auf einen Blick:

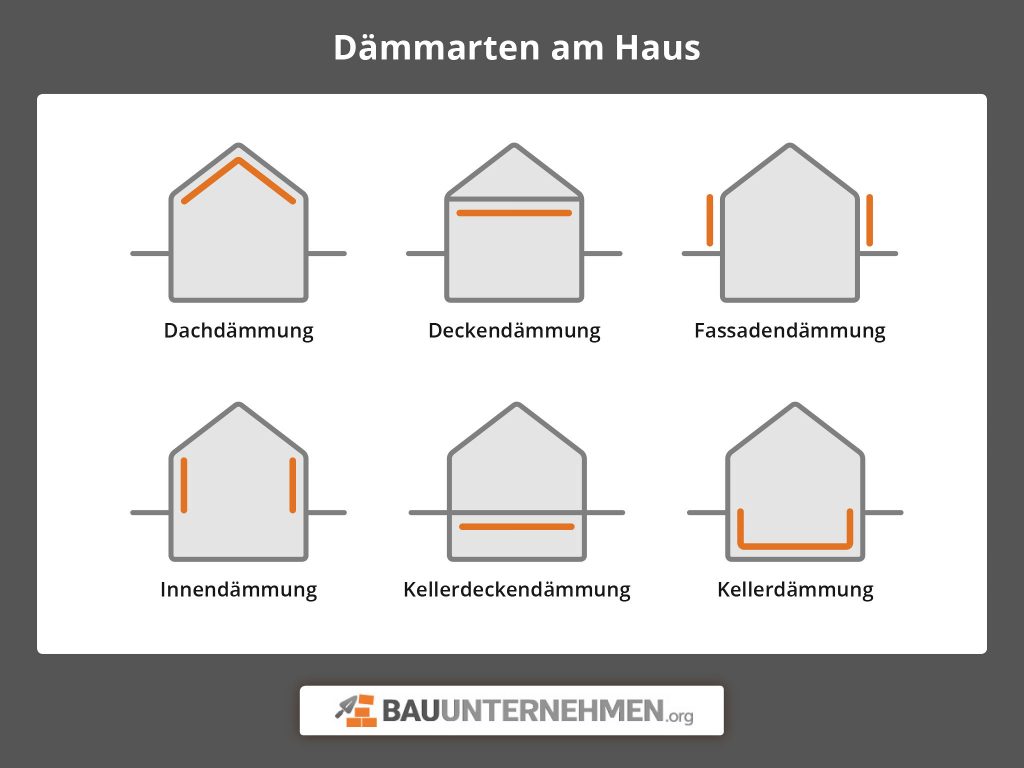

- Um ein Gebäude optimal vor Wärmeverlusten zu schützten, ist eine Wärmedämmung des Daches, der Wände und bei Bedarf auch des Kellers nötig.

- Eine Dachdämmung kann sich entweder auf das gesamte Dach beziehen, oder aber auf die oberste Geschossdecke, also den Dachboden. Je nach Nutzung des Dachgeschosses ist Letzteres die günstigere und wirtschaftlich manchmal sinnvollere Methode.

- Die Dämmung der Hauswand kann entweder von außen als Fassadendämmung oder von innen als Innendämmung durchgeführt werden. Die häufigste Form der Fassadendämmung ist das Wärmedämmverbundsystem (WDVS).

- Für eine Wärmedämmung des Kellers ist eine Dämmung der Bodenplatte und der Außenwände nötig. Wird der Keller nicht bewohnt und nicht beheizt, ist eine Wärmedämmung der Kellerdecke ausreichend.

- Bevor Sie mit den Dämmmaßnahmen loslegen, lesen Sie im Gebäudeenergiegesetz (GEG) nach, welche Bestimmungen Sie für Ihre Immobilie erfüllen müssen. Denn bezüglich der Vorgaben unterscheiden sich Neubauten und Bestandsgebäude voneinander.

Dämmarten und Dämmstoffe

Um ein Gebäude vor Wärmeverlusten zu schützen, können Sie zwischen verschiedenen Arten der Dämmung und Dämmmaterialien wählen. Bei den Arten geht es darum, wo und wie das Dämmmaterial am Gebäude angebracht wird.

Welche Dämmarten gibt es?

Um ein Gebäude vor Wärmeverlusten zu schützen, bieten sich folgende Maßnahmen an:

- Dach: Dachdämmung und Deckendämmung

- Hauswand: Fassadendämmung und Innendämmung

- Keller: Kellerdeckendämmung und Kellerdämmung

Je nachdem, ob Sie gerade einen Neubau planen oder einen Altbau sanieren, ob Sie Keller und Dachboden als Stauraum oder auch als Wohnraum nutzen, eignen sich die einzelnen Arten unterschiedlich gut. Die Dämmart hat wiederum Einfluss auf das Dämmmaterial.

In den meisten Fällen hat ein Gebäude eine Fassadendämmung und eine Dachdämmung. Es gibt jedoch Fälle, in denen eine Fassadendämmung nicht möglich ist, beispielsweise wenn es sich um eine Immobilie unter Denkmalschutz handelt und die Fassade nicht verändert werden darf. Manchmal bezieht sich der Denkmalschutz auch auf das Dach oder die Dacheindeckung. Dann kann eine Dachdämmung kompliziert werden. Glücklicherweise gibt es mittlerweile für so gut wie jede Herausforderung eine passende Lösung.

Welche Dämmstoffe gibt es?

Die Liste möglicher Dämmstoffe ist lang. Die gängigsten Materialien sind jedoch Styropor und Steinwolle. Geht es um die Fassadendämmung, machen diese beiden Materialien fast 90 Prozent der verwendeten Dämmstoffe aus.

- Expandiertes Polystyrol (EPS)

EPS, besser bekannt unter dem Markennamen Styropor, gilt als günstiges, leicht zu verarbeitendes Material mit hervorragenden Dämmeigenschaften. Hinzu kommt, dass es nicht verrottet. Bei der Herstellung werden aufgeschäumte Schaumstoffperlen zu Blöcken gepresst und anschließend in Platten geschnitten. Sie eignen sich vor allem für die Fassadendämmung und die Dachdämmung. Als Erdöl-Produkt ist die Entsorgung jedoch vergleichsweise teuer. - Mineralwolle

Hierzu zählen Steinwolle und Glaswolle. Während Steinwolle vor allem aus Gesteinsarten wie Basalt oder Dolomit besteht, wird Glaswolle zum Großteil aus Altglas und Sand hergestellt. Neben den guten Dämmeigenschaften weist dieses Material zudem eine hohe Brandsicherheit auf. Allerdings ist es auch etwas teurer als EPS und hat zudem keinen so guten Schutz vor Feuchtigkeit. Mineralwolle ist nach der Herstellung entweder als festgepresste Platte oder als weiche, formbare Matte erhältlich. Sie ist für jede Art von Wärmedämmungen geeignet. - Holzfaser

Holzfaser ist entweder als loses Dämmmaterial oder in Plattenform erhältlich. Unter den Naturdämmstoffen hat es mit die beste Wärmespeicherkapazität und Dämmwirkung. Hinzu kommen der gute Schallschutz und die Winddichtheit. Holzfaser ist zudem in der Lage, eine gewisse Menge an Feuchtigkeit aufzunehmen, ohne dabei die Dämmwirkung zu verlieren. Den Vorteilen gegenüber stehen jedoch der hohe Preis und die Tatsache, dass Holzfaser ein leicht brennbares Material ist. - Zellulose

Das Recyclingmaterial Zellulose gibt es entweder lose oder in Form von Matten. Bei der Herstellung wird Altpapier zerkleinert und zu voluminösen Flocken ausgefasert. Zellulose zeichnet sich durch einen sehr guten Schallschutz, einen guten Hitzeschutz, gute Dämmeigenschaften und die Resistenz gegenüber Schimmel und Ungeziefer aus. Allerdings gehört Zellulose zu den leicht brennbaren Dämmstoffen und verursacht beim Einbau große Mengen an Feinstaub. Das macht die Verarbeitung manchmal etwas problematisch. - Mineralschaum

Hierbei handelt es sich um Dämmplatten aus mineralischen Materialien wie Sand, Kalk und Zement. Während der Herstellung entstehen aus der Grundstoffmischung und speziellen Treibmitteln Dämmplatten mit luftgefüllten Blasen. Mineralschaumplatten sind sehr leicht, da sie zu 95 Prozent aus Luft bestehen. Außerdem sind sie wasserabweisend, nicht brennbar, atmungsaktiv und resistent gegenüber Pilzen und Ungeziefer. Bezüglich der Dämmleistung hinkt Mineralschaum anderen Dämmstoffen etwas hinterher.

Neben diesen gängigen Materialien gibt es noch viele weitere Alternativen. Beispielsweise kommen statt Holzfaser auch Hanffaser, Kork, Kokosfaser oder Schilfrohr zum Einsatz. Zu den seltener verwendeten, aber bewährten Naturdämmstoffen gehören Schafwolle und Stroh.

Dach: Dachdämmung und Deckendämmung

Mit einer Dachdämmung können Sie bis zu 20 Prozent der Heizkosten einsparen. Allerdings ist sie nur notwendig, wenn das Dachgeschoss als Wohnraum genutzt wird. Ansonsten reicht die deutlich günstigere Deckendämmung, also die Dämmung des Dachbodens, aus.

Welche Möglichkeiten der Dachdämmung gibt es?

Der Dachstuhl eines Schrägdachs ist in seinen Grundzügen immer ähnlich aufgebaut: Spezielle Balken, die sogenannten Dachsparren, geben dem Dach seine charakteristische Form und tragen das eigentliche Dach. Die Dachdämmung kann sowohl auf diesen Balken, zwischen ihnen oder unter ihnen montiert werden. Dementsprechend heißen die drei Möglichkeiten:

- Aufsparrendämmung

- Zwischensparrendämmung

- Untersparrendämmung

Die Aufsparrendämmung ist besonders effektiv, aber auch aufwendig und teuer. Sie wird daher nur bei Neubauten oder dann, wenn sowieso eine Dachsanierung ansteht, empfohlen. Denn ansonsten müsste das gesamte Dach extra abgedeckt werden, was die ohnehin hohen Kosten bei einer Dachdämmung zusätzlich nach oben treibt. Lassen Sie eine Aufsparrendämmung inklusive Neueindeckung durchführen, sollten Sie sich auf Kosten von 150 bis 280 Euro pro Quadratmeter einstellen.

Bei der günstigeren Zwischensparrendämmung kommt das Dämmmaterial zwischen die Dachsparren. Oft werden dafür Dämmmatten zwischen die Balken geklemmt. Die Montage einer Zwischensparrendämmung ist zwar relativ einfach, allerdings muss eine vorhandene Verkleidung natürlich erst einmal entfernt werden. Bei der Montage bleibt jedoch ein Bauteil permanent im Weg: Die Dachsparren. Sie erschweren das Anbringen der Dampfsperrfolie und können viele Wärmebrücken verursachen. Alternativ kann auch loses Dämmmaterial eingeblasen (Einblasdämmung) werden. Als Dämmstoffe kommen bei der Zwischensparrendämmung meist Zellulose, Holzfaser, Hanf, Schafswolle oder Mineralwolle zum Einsatz. Kostentechnisch liegt diese Dachdämmung bei ungefähr 50 bis 80 Euro pro Quadratmeter.

Die Untersparrendämmung ist verhältnismäßig einfach nachzurüsten, kommt aber wegen ihrer geringen Dämmwirkung nur in Kombination mit einer Zwischensparrendämmung infrage. Denn als alleiniger Wärmeschutz ist sie, auch hinsichtlich der Vorgaben durch das Gebäudeenergiegesetz GEG, nicht ausreichend. Da diese Form der Dachdämmung aber unter den Dachsparren angebracht wird, müssen Sie auf etwas Wohnraum unter dem Dach verzichten. Die Dicke solcher Dämmungen beträgt ungefähr 5 bis 20 Zentimeter. Kostentechnisch befindet sich die Untersparrendämmung mit etwa 30 bis 60 Euro pro Quadratmeter im günstigen Bereich.

Was ist die Deckendämmung?

Bei der Deckendämmung, auch Geschossdeckendämmung oder Dachbodendämmung genannt, wird nicht das Dach, sondern nur die oberste Geschossdecke, also der Boden des Dachraums, gedämmt.

Eine Deckendämmung ist deutlich günstiger als eine Dachdämmung und in bestimmten Fällen eine sinnvolle Alternative. Beispielsweise dann, wenn das Dachgeschoss nicht bewohnt wird und das auch in nächster Zukunft nicht geplant ist. Dann können Sie sich eine aufwendige, kostenintensive Dachdämmung sparen und erfüllen mit einer Deckendämmung trotzdem alle Vorgaben des GEG.

Geeignete Dämmstoffe sind beispielsweise EPS, Steinwolle oder Zellulose. Je nachdem, ob der Dachboden nach dem Dämmen begehbar sein soll oder nicht und welcher Dämmstoff verwendet wird, liegt der Quadratmeterpreis zwischen 15 und 60 Euro. Damit ist die Deckendämmung im Vergleich zur Dachdämmung sehr günstig und dennoch sehr effektiv.

Spezialfall Flachdach: Was müssen Sie beachten?

Ein Flachdach stellt spezielle Anforderungen an die Dämmung, da es gegenüber einem Steildach ein paar Besonderheiten aufweist – insbesondere, was die Dichtheit und den Umgang mit Kondenswasser betrifft.

Generell gibt es für Flachdächer drei verschiedene Dämmmethoden:

- Kaltdach

- Warmdach

- Umkehrdach

Alle drei Arten bestehen zwar aus denselben zwei Hauptkomponenten – der Dämmung und der Abdichtung, sind jedoch je nach Variante unterschiedlich angeordnet. Beim Kaltdach kommt als Besonderheit eine Luftschicht in der Mitte hinzu.

Je nachdem, für welche Variante Sie sich entscheiden, liegen die Kosten für die Flachdachdämmung zwischen 45 und 120 Euro pro Quadratmeter. Handelt es sich um eine umfangreiche Dachsanierung, sollten Sie mit Quadratmeterpreisen zwischen 100 und 250 Euro rechnen.

Hauswand: Fassadendämmung und Innendämmung

Um die Wände zu dämmen, gibt es zwei Herangehensweisen: Die Fassade von außen oder die innere Wand von innen zu dämmen. Da die Innendämmung aufwendiger und fehleranfälliger ist als die Fassadendämmung, wird auf sie meist nur dann zurückgegriffen, wenn eine Dämmung von außen nicht infrage kommt. Das ist oft bei Denkmalschutz-Immobilien oder bei Eigentumswohnungen der Fall.

Was ist die Fassadendämmung?

Mit Fassadendämmung ist immer eine Außendämmung der Außenwände gemeint. Wenn Sie Ihre Fassade dämmen möchten, können Sie dafür generell zwischen diesen drei Varianten wählen:

- Wärmedämmverbundsystem (WDVS)

- Vorgehängte hinterlüftete Fassade (VHF)

- Einblasdämmung

Beim WDVS werden Dämmplatten an die Außenwand eines Gebäudes geklebt oder geschraubt und anschließend verputzt. Die Platten bestehen meist aus Styropor, Mineralwolle oder Mineralschaum. Durch eine solche Dämmung lassen sich die Heizkosten um bis zu 30 Prozent reduzieren. Die Montage gestaltet sich allerdings als aufwendig und teuer, zudem ist nicht jede Fassade für ein WDVS geeignet. Preislich sollten Sie, je nach Dämmstoff und Arbeitsaufwand, mit 90 bis 150 Euro pro Quadratmeter rechnen.

Bei der vorgehängten hinterlüfteten Fassade, auch Vorhangfassade genannt, ist im Gegensatz zum WDVS nicht nur ein Verputzen, sondern so gut wie jede Verkleidung möglich. Dafür wird auf dem Dämmstoff ein Gerüst installiert, an dem die spätere Fassadenverkleidung, beispielsweise aus Holz, Schiefer oder Metall, angebracht wird. Zwischen der Verkleidung und der Dämmung bleibt ein Lüftungsspalt frei, sodass Luft zirkulieren und Feuchtigkeit aus dem Gebäude entweichen kann. Diese Dämmart gilt als sehr langlebig, hat jedoch ihren Preis: Quadratmeterkosten zwischen 170 und 300 Euro werden hier auf Sie zukommen.

Die Einblasdämmung oder Kerndämmung befindet sich im Hohlraum der zweischaligen Außenwand. Wie der Name andeutet, wird die Dämmung hierbei durch Löcher in der Fassade hineingeblasen. Daher kommen auch keine Dämmplatten infrage, sondern nur loses Dämmmaterial wie Zelluloseflocken oder Mineralwolle. Die Einblasdämmung wird vor allem bei der nachträglichen Dämmung von Altbauten verwendet. Sie gilt als besonders preiswert und einfach umsetzbar. Die Dämmwirkung ist für den günstigen Preis zwar sehr gut, kann aber mit festen Dämmstoffen dann doch nicht mithalten. Außerdem ist die Einblasdämmung nicht bei jeder Immobilie möglich. Kostentechnisch liegen Sie hier bei 50 bis 70 Euro pro Quadratmeter.

Was ist die Innendämmung?

Ist eine Fassadendämmung nicht möglich, beispielsweise weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, können Sie die Hauswände auch von innen dämmen.

Eine Innendämmung besteht in der Regel aus dem Dämmstoff, einer Dampfsperre und der Innenverkleidung aus Gipskarton- oder OSB-Platten. Die Dampfsperre oder Dampfbremse hat bei der Innendämmung eine besonders wichtige Funktion: Sie verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Gebäudeinneren zum Dämmmaterial gelangt. Denn die Gefahr einer Schimmelpilzbildung ist bei der Innendämmung besonders hoch. Diese planungsintensive Dämmart sollte daher nur von einem Profi durchgeführt werden. Zudem sollte Ihnen bewusst sein, dass Sie dadurch Wohnfläche verlieren und die äußeren Gebäudemauern nicht mehr als Wärmespeicher funktionieren können.

In bestimmten Fällen ist die Innendämmung der Fassade aber dennoch die sinnvollste Methode. Außerdem ist sie deutlich günstiger als die Fassadendämmung. Rechnen Sie mit 40 bis 150 Euro pro Quadratmeter.

Keller: Kellerdeckendämmung und Kellerdämmung

Nutzen Sie Ihren Keller lediglich als unbeheizten Abstell- und Lagerraum, reicht es in der Regel aus, die Kellerdecke zu dämmen, damit es in den Wohnräumen darüber schön warm bleibt. Ist der Keller als weiterer Wohnraum vorgesehen, etwa weil sich dort ein Hobby- oder Partyraum befindet, sollte eine umfassende Dämmung der Bodenplatten und der Außenwände durchgeführt werden.

Was ist die Kellerdeckendämmung?

Bei einer Kellerdeckendämmung wird lediglich die Kellerdecke gedämmt. So werden die darüber liegenden Räume vor Wärmeverlust geschützt. Eine solche Dämmart ist auch problemlos in Bestandsgebäuden nachrüstbar: Schließlich werden hierbei nur Dämmplatten von unten an die Decke im Keller angebracht. Besonders kostengünstig wird es für Sie, wenn in der Kellerdecke ein Hohlraum vorhanden ist, denn dann kommt auch eine sogenannte Einblasdämmung infrage. Handelt es sich um einen Gewölbekeller mit einer krummen Decke oder um einen Keller mit sehr niedriger Deckenhöhe, ist eine Dämmung von unten problematisch. Dann ist eine Dämmung der Decke von oben, also vom Erdgeschoss aus, die sinnvollere Lösung, auch wenn sich dadurch Aufwand und Kosten erhöhen.

Das Dämmmaterial besteht meist aus Mineralwolle, da diese neben der guten Dämmung eine hohe Brandsicherheit mitbringt. Synthetische Dämmstoffe wie Styropor sind aus Gründen des Brandschutzes nicht empfehlenswert.

Ist eine Einblasdämmung der Kellerdecke möglich, liegen die Kosten in der Regel zwischen 15 und 25 Euro pro Quadratmeter. Bei einer Dämmung mit Platten von unten sollten Sie Kosten zwischen 60 und 80 Euro einkalkulieren. Deutlich teurer wird es, wenn nur eine Deckendämmung von oben funktioniert: Die Kosten belaufen sich in diesem Fall auf etwa 70 bis 160 Euro pro Quadratmeter.

Wie funktioniert die Kellerdämmung?

In der Regel kommt die sogenannte Perimeterdämmung zum Einsatz. Das ist eine spezielle Dämmung von Bauteilen, die den Erdboden berühren: Sie muss feuchtigkeitsunempfindlich und druckfest sein und sie darf nicht verrotten. Bei Neubauten ist das Anbringen einer solchen Dämmung unter der Bodenplatte und an den Außenwänden des Kellers problemlos machbar.

Bei Bestandsbauten wird es dagegen schon komplizierter: Entweder sind dann aufwendige, teure Erdarbeiten nötig, oder aber die Wärmedämmung wird von innen angebracht. Eine Innendämmung ist jedoch ebenfalls problematisch, wenn die Raumhöhe im Keller zu niedrig ist oder wenn sämtliche Türen und Treppensockel angepasst werden müssen. Zum anderen neigen Innendämmungen bei fehlerhafter Montage zu Schimmelbildung. Um hohe Folgekosten zu vermeiden, sollten Sie unbedingt einen Profi beauftragen.

Rechnen Sie bei einer Kellerdämmung der Wände mit etwa 40 bis 80 Euro pro Quadratmeter. Der Kellerboden kostet Sie zwischen 70 und 160 Euro pro Quadratmeter. Vergessen Sie nicht, etwaige Erdarbeiten einzukalkulieren. Diese liegen meist zwischen 20 und 30 Euro pro Kubikmeter.

Fazit

Um ein Gebäude optimal vor Wärmeverlusten zu schützen, müssen Dach und Wände und bei Bedarf auch der Keller entsprechend gedämmt werden.

Neubauten sind normalerweise bereits bei ihrer Planung an die Vorschriften des Gebäudeenergiegesetzes GEG angepasst. Bei Bestandsgebäuden, die nachträglich gedämmt werden sollen, kann es dagegen schon einmal etwas komplizierter und aufgrund des Aufwands auch etwas teurer werden. Allerdings gibt es für beinahe jede Herausforderung eine passende Lösung. Statt einer Wärmedämmung des gesamten Daches reicht in bestimmten Fällen auch eine Dämmung des Dachbodens aus. Je nach Nutzung muss nicht immer der gesamte Keller gedämmt werden, sondern nur die Kellerdecke, die an den Wohnbereich im Erdgeschoss angrenzt. Sofern es sich nicht um denkmalgeschützte Immobilien handelt, ist eine nachträgliche Fassadendämmung, meist mit einem WDVS, problemlos nachzurüsten.

Dennoch liegen die Kosten eine Wärmedämmung schnell bei mehreren Tausend Euro. Bei einer so hohen Summe sollten Sie in jedem Fall Rat bei einem Fachmann suchen, da Planungs- und Montagefehler oft zu hohen Folgekosten führen.